作品№69

今回の作品は「悪の陳腐さについて」です。元ネタはこの本。かいつまんで説明すると、人は、自分の意思では絶対にしないようなことでも、組織に属することで、容易にそれをしてしまう。たとえば、コンビニやお弁当屋さんなどで働いている方はイメージしやすいと思います。賞味期限が切れたとはいっても、まだまだ全然食べられるものを捨ててしまう、自宅でそんな勿体ないことをする人は少ないと思いますが、これが組織のルール、そして業務の一環ということになると、本心では勿体ないなと思いながらも、流れ作業のように、食品を廃棄してしまう。も ...

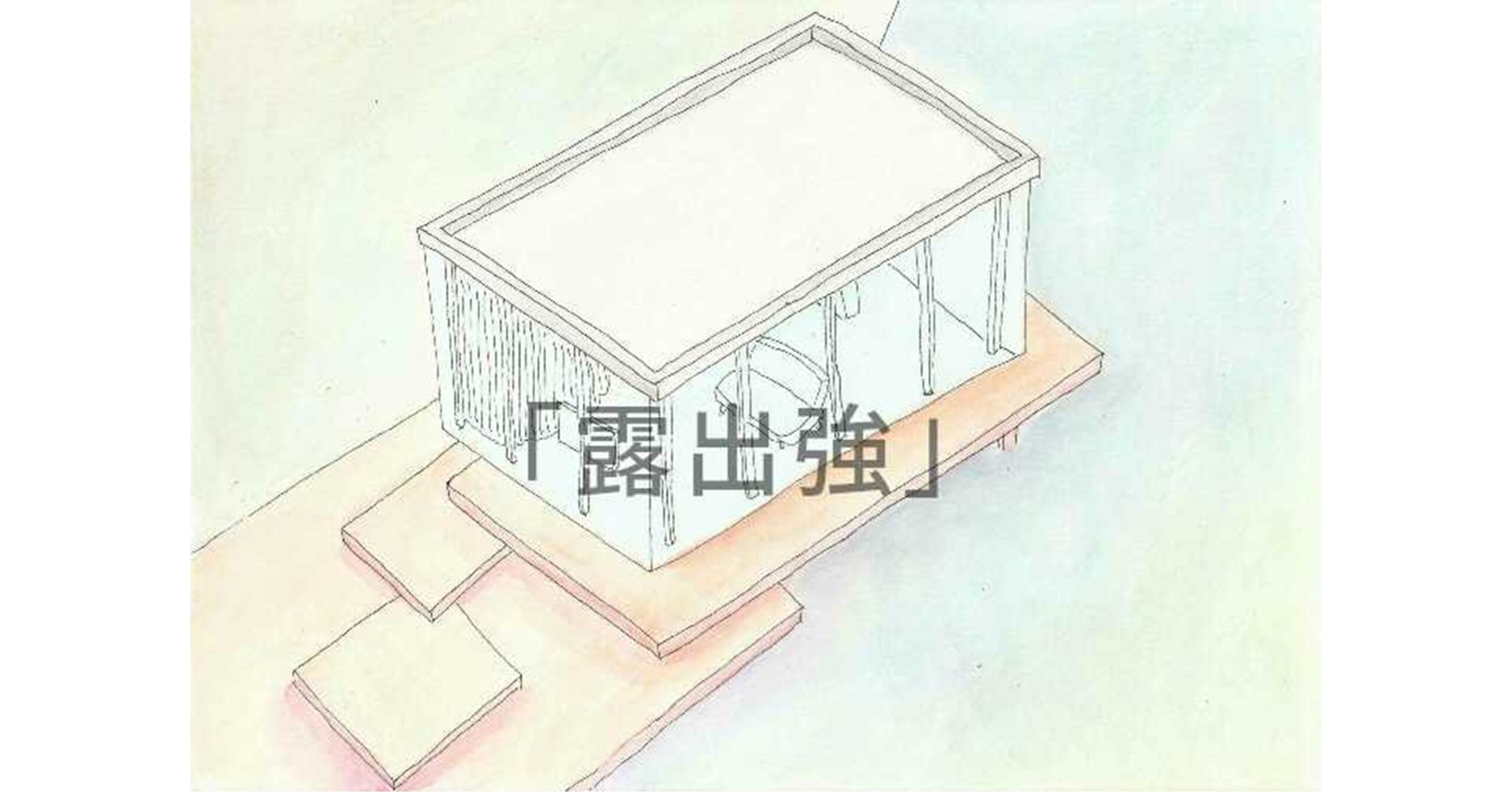

作品№68

今回の作品は「露出強建築」です。「露出強の家に住んでる人は、露出狂だ」なんて冗談はさておき、早速作品の解説に入りましょう。 まず、このような住宅は「海外の映画」とかではよくありがちなんですけど、日本の街中で見掛けることは滅多にないと思います。もちろん、お店とかの場合だと、店内の様子を外に見せたいですから、全然普通のことなんですけど、普通の住宅でこんなことしちゃうと、自分の生活が丸見えになっちゃいますから、嫌ですよね。でも、これはさすがに極端だとしても、これに近い住宅は、ちょいちょい見掛けます。どういう意図 ...

作品№67

今回の作品は、「正義に数字はないということ」です。これまた、風刺画です。 よく、「みんながこう言っているからあなたもこうしなさい。」とか、「みんながこうしているから自分もそうしよう」みたいに、人数の大小を根拠に、物事を決めること、ありますよね。自分だけ違う意見を持っていると、何だか罪悪感を感じたり、それを隠そうとしたり。でも、そもそも人数の大小には、それだけの説得力があるのでしょうか?100人が言っているから正しいに決まっている、と自分の中で思い込んでいても、もっと広く周りを見てみると、200人が真逆のこ ...

作品№66

この記事は2/3ページ目です。 1/3ページ・3/3ページ これに対して、さらに考えを進めたのが、二枚目の作品、「経験論を越える直接経験」です。経験論の改良版、というと、少し語弊があるのですが、イメージとしては、そういう感じです。ロックなどに代表される経験論では、人は経験によって観念を形成していくわけですが、その観念を統合するもの、あるいは判断というものを、経験では説明できませんでした。ただ、これは経験論がぶつかった壁というよりも、そもそも二元論が越えられない壁、ともいえます。経験と経験するものとを分けて ...

作品№65

この記事は1/3ページ目です。 2/3ページ・3/3ページ 今回は、経験論をテーマにした連作です。一枚目は「知識は後天的である-と仮定した場合」、二枚目は「経験論を越える直接経験」、三枚目は「観念連合の諸法則」です。それぞれ順を追って解説していきます。 経験論を本当にざっくり説明すると、人は全くの純粋無垢な状態から始まり、経験を積むことで、知識を蓄え、そして、この積み重ねによって、「私」という人格が形成されていくのだ、というような考え方です。つまり、あらかじめ自由意志のようなものがあって、その意志を持って ...

作品№64

今回の作品は「エネルゲイアとデュナミス」です。この絵で表しているのは、アリストテレス版のイデア。イデアといえば、私たちの見ている世界の背後には、本当の世界がある、このような世界観で知られています。たとえば、なぜ人を殺してはいけないのか?というと、人を殺してはいけない、という真理があるからだ、みたいな感じですね。でも、これだとぶっちゃけ答えになっていません。なぜ人を殺してはいけないか?それは人を殺してはいけないからです、っていってるようなものだからです。それに対して、もっと地に足つけて考えよう、というのがア ...

作品№63

今回の作品は、「学問・芸術の光が地平に昇るにつれ、徳が逃げて行くのが分かります」です。ちょっと長めの作品タイトルですが、要するに、この本に書いてあることを、私なりに解釈して、絵にした、ということです。ルソーの学問芸術論、私が初めて読んだ哲学書でもあります。では、私がどういう風に解釈したかというと、まず、学問・芸術は素晴らしいものである、それは間違いないと前提した上で、しかし悪い面もある。それは、学問・芸術の知識をいっぱい持っているだけで、その人が偉く見えちゃう。つまり、中身が伴っていなくても、外面だけを装 ...

作品№62

今回の作品は、「純粋理性批判に基づく色彩論」です。 純粋理性批判 「純粋理性批判」というのは、18世紀にドイツの哲学者イマヌエル・カントによって書かれた本で、超難解+少々長いということでも知られています。僕も何回か挑んでは、挑んだ分だけ挫折しています。ただ難解であると同時に、最重要な本でもあり、度々他の哲学書にも、この純粋理性批判の概要が出できますので、間接的には説明できるかなというところです。 認識主観 一応ざっくり説明しておくと、この本で扱っているテーマの一つが「認識主観」というもの。主観と客観は皆様 ...

作品№61

この記事は4/4ページ目です。 1/4ページ・2/4ページ・3/4ページ そしてもう一つ、イデア論で重要な考え方があります。それを絵にしたのが、四枚目の作品なんですけど、「イデア(線分)」です。平たくいうと、認識能力には段階があるということ。先ほどの太陽の話では、私たちは太陽の光によって物を見ることができるというものでしたが、この太陽の光にもレベルがあって、「レベル1の光で見えるもの」「レベル2の光にならないと見えないもの」「レベル3の光にならないと見えないもの」「レベル4の光にならないと見えないもの」が ...

作品№60

この記事は3/4ページ目です。 1/4ページ・2/4ページ・4/4ページ 概念を創造 ここからさらに詳しい解説に入ります。ドゥルーズの本をいくつか読んだことのある方は、すでにご存知かも知れませんが、彼の本の中で、頻繁に出てくる言葉があります。それは「概念を創造する」というもの。概念っていうのは、たとえばここに色鉛筆がありますよね。これを色鉛筆と認識出来ているのは、私の中に色鉛筆という概念が存在するからです。ここに鉛筆があるっていうのも、鉛筆という概念があることによって、鉛筆と認識出来るわけです。仮に鉛筆と ...