2025年4月24日

西洋建築-ロココ

背景 ルイ14世と貴族 ルイ14世は、フランスの絶対王政期において、貴族たちを自身の権力の下に統制しようと努めました。彼は貴族たちに対して、彼らが持つ領地や特権を管理する役割を与え、その責任を負わせます。また、貴族たちに対して軍隊への奉仕も求めました。しかし、貴族たちが軍隊に奉仕することを嫌がったため、ルイ14世は貴族たちを厳しく取り締まることを余儀なくされました。 宮廷文化 宮廷文化を重んじていたルイ14世は、貴族たちを宮廷に招待して自分の側に置くことで、自身の権力強化を図ります。宮廷に招待された貴族た ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-ゴシック

背景 中央集権の基盤が整い始める 当時のヨーロッパは、多くの小国家や地方政府が存在し、権力の分散化が進んでいました。そんな中、国王たちは中央集権化政策を進め、自らの権力を強化し、統治の効率化を図ります。王権の強化、法律の統一、行政機構の整備、課税制度の整備などが行われました。かくして、地方領主の手中にあった統治が国王の下に回収されます。 中央集権化政策:政治的な権限や権力が中央政府に集中すること。 特に勢いがあったのは、ルイ7世です。各地の貴族や教会が持っていた法的な特権を制限することで、自身の王権強化に ...

ReadMore

2025年4月24日

日本建築-飛鳥・奈良(寺院)

時代背景 仏教の伝来 六世紀半ば頃、仏教が百済から日本に伝来*しました。その教えが持ち込まれると同時に、それを体現する場として寺院建築が必要になり、それに由来して仏教建築の新技術が持ち込まれます。 聖明(百済の王子)は、日本の皇室との外交関係を深めるために、日本に渡来し仏教を伝えたとされています。 仏教を受け入れるか、拒否するか ただ、仏教は満場一致で受け入れられた訳ではありませんでした。いわゆる、「排仏派」と「崇仏派」に分かれます。 国際情勢に明るい蘇我氏は賛成 主に「崇仏」を主張したのは、渡来人勢力と ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-フランス・バロック

時代背景 ブルジョワ階級の台頭 フランスはアンリ4世の治世の下、ようやく政治的にも経済的にも安定した時代を迎えました。そしてこの安定期の中で、新興ブルジョワ階級が台頭してきます。彼らは商業・手工業・金融などで成功を収めた人々であり、血統による身分制度ではなく、自らの実績や成功によって社会的地位を確立しようとしました。 また、アンリ4世は彼らの支持を受けて王位に就いたこともあって、ブルジョワ階級の代表者を重用したり、商工業者や金融業者の権利を保障する政策を進めました。彼らに対して特権や称号を与え、社会的地位 ...

ReadMore

2025年4月24日

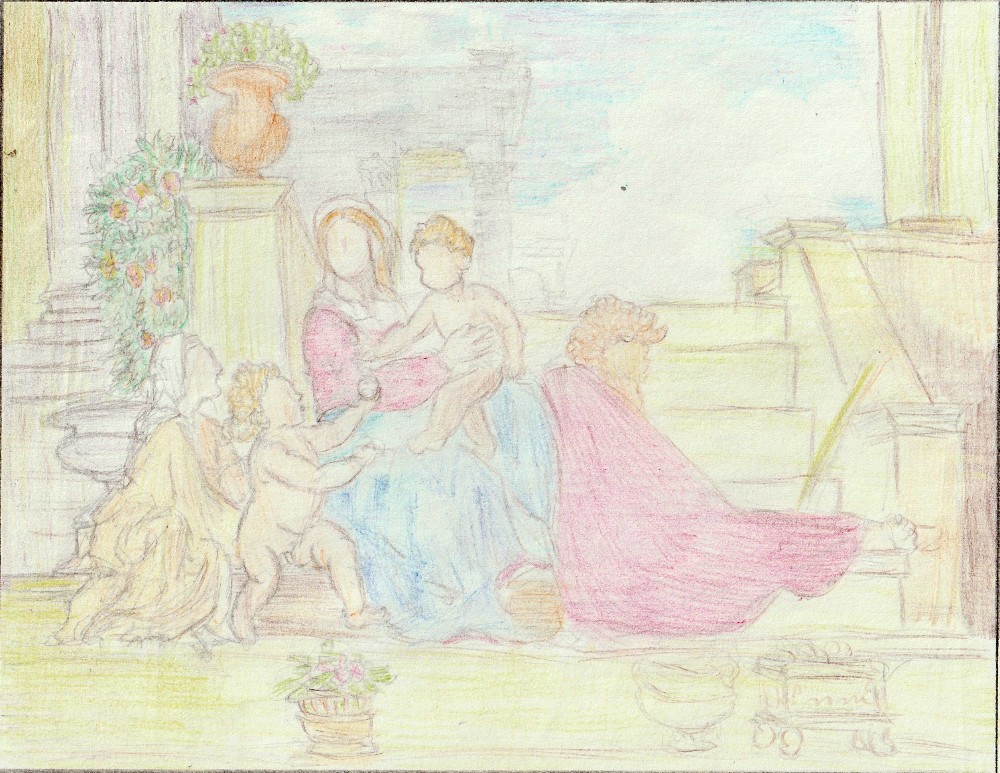

西洋建築-イタリア・ルネサンス

前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...

ReadMore

前の様式

時代背景

大名と張り合う寺院勢力

この時代の有力寺社(東大寺・興福寺・延暦寺など)は、荘園による寺社領の保持・僧兵による武装化によって、絶大な影響力・軍事力を誇っていました。寺社は戦国大名に比肩する一大勢力だったのです。

外来文化による破壊

そんな中、キリスト教の布教や交易のため、ヨーロッパ諸国から日本への来訪が増加します。これによって、多くの文化が持ち込まれました。フランシスコ・ザビエルなどがその例で、新文化の影響を受けた日本人にとっては、既存の世界観や価値観が打ち壊されることになりました。

芽生える火種

幕府による禁教政策*のかいもあって、こうした南蛮文化到来による直接的な影響は少なかったものの、既存権力への懐疑は避けられませんでした。

キリスト教やその他の異教を禁止し、弾圧する政策。徳川家康は、キリスト教宣教師の入国を禁止し、日本人キリスト教徒の弾圧をしました。その後、「鎖国令」の発布によって日本人の海外渡航を禁止、キリスト教の伝来を防止しました。

時代は前後しますが、それをもっとも象徴する事件は、信長による「延暦寺焼き討ち」です。延暦寺と織田信長との衝突から始まったこの焼き討ちは、建物自体にも壊滅的な打撃を与えましたが、それ以上に精神的な面で大きな影響を与えました。これまで、たとえ権力者であっても下せなかった神仏に対する破壊行為・弾圧は、人々の寺社に対する畏怖を一変させたのです。

城の興盛

その後、荘園を奪われるなどして寺院が疲弊していくと、建築文化の中心も寺社建築から城建築へ変わっていくのでした。

特徴

城は自らの住居や集落を守るための防御施設であったため、地の利が得られる山が好まれました。そこに居館を構え、土塁や堀を幾重にも巡らせて、戦いに備えたのです。

しかし、戦国時代の平定にめどが付き始めると、軍事面に特化した城館から、政治支配のための城へと移行していきます。権威の象徴や、政治の拠点としての役割を担うようになったのです。

造形

城は本来、軍事目的の施設であるため、防御性に優れた場所や構造をとるのが普通でした。しかし戦国時代以降、防御性だけでなく、政治・経済の象徴や、機能を示すための機能が重視されるようになります。その典型は、天守です。天守の代表的な様式は、望楼型と層塔型の二つです。

望楼型

松本城天守閣

一重目の存在感が強く、上方に行くにつれて大きくすぼまる輪郭線を持ちます。そのため、逓減率が大きくなるのが特徴です。

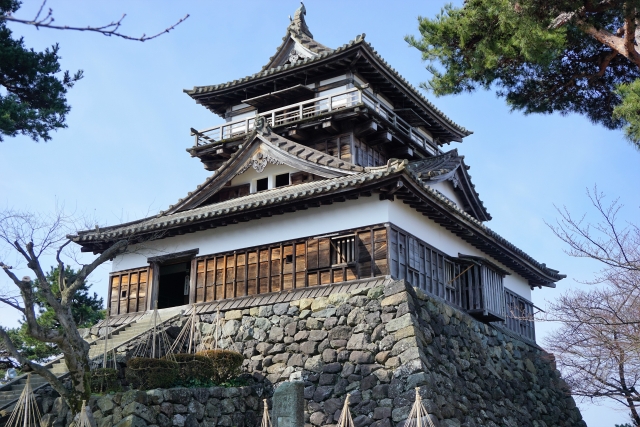

丸岡城天守閣

御殿の上の物見台から周囲を見渡すための建築であったと予測されるので、望楼型と命名されました。

「見る」から「見られる」建築へ

城の軍事的機能が低下してくると、天守も荘厳性の富んだものへと変化していきました。支配者の威光を領民に知らしめ、周囲の大名に権威を誇示する役割を担っていくことになるのです。

層塔型

姫路城

大天守以外に、三つの小天守を持つ、独特な形式です。多彩な屋根を用いた構成や白壁が、荘厳性を演出しています。最上層には縁や高欄がないため、逓減率も小さくなりました。

弘前城天守閣

このように、物見台としての機能を失った形式は、層塔型と命名されました。層塔型の役割は、外部を見ることではなく、外部から見られることへと移行したのです。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月24日

西洋絵画−フランス・バロック

舞台 フランス 太陽王ルイ14世が主権権を握る「絶対王政期」のフランスもまた、芸術の舞台となりました。自国の土壌で独自の様式を形成して行きます。 背景 フランスへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてフランスにも広がりました。 伝統を守るフランス しかしフランスでのバロックは、主に前時代様式の否定として展開されて来た各地のバロックと異なり、「古典主義」的な傾向を保ちます。 それというのも、古典尊重のルイ王朝は「古代ローマを美術の範」としたからです。 王立アカデミーの設立 また、王立アカデミーの存在に ...

ReadMore

2025年4月24日

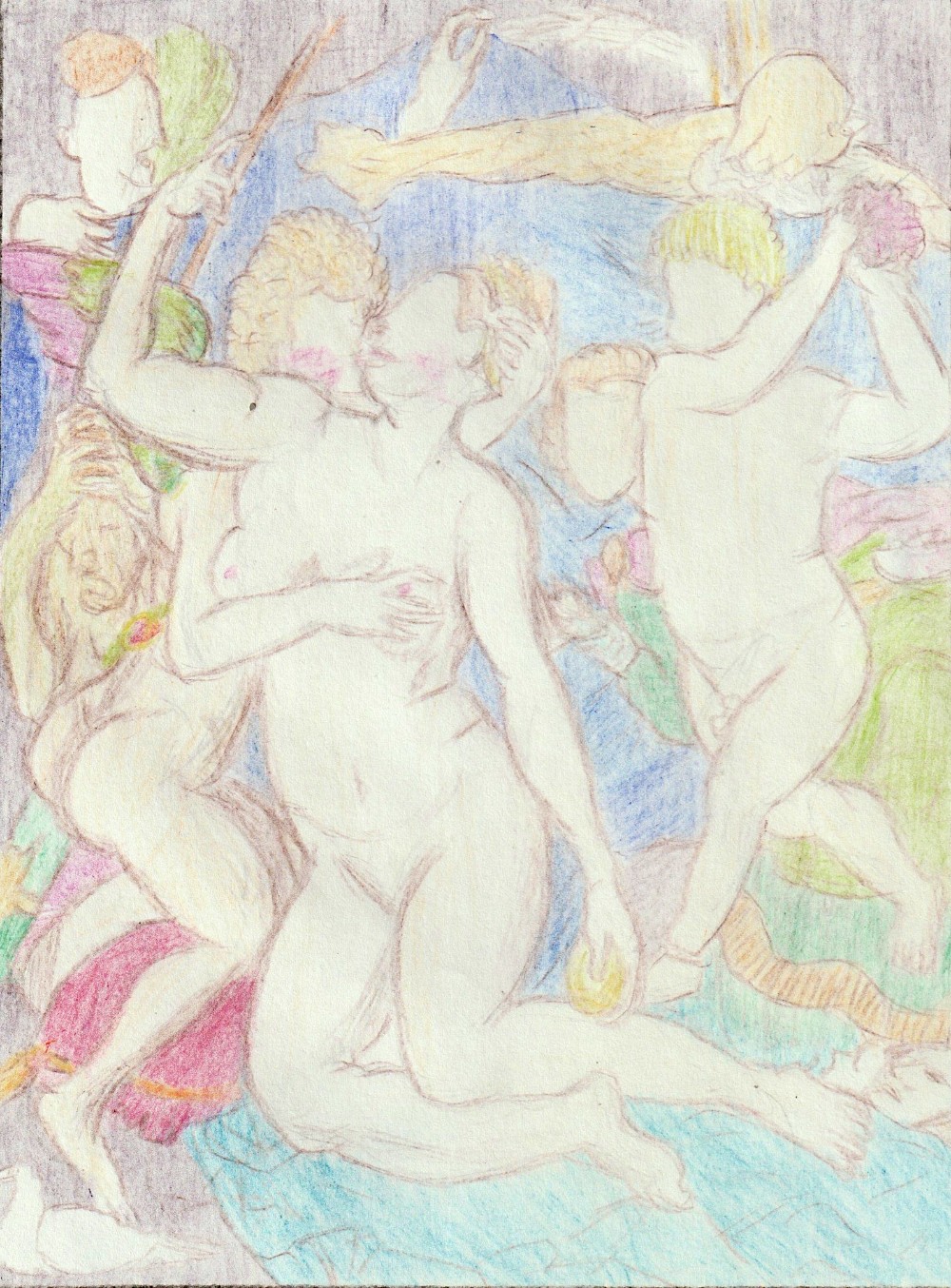

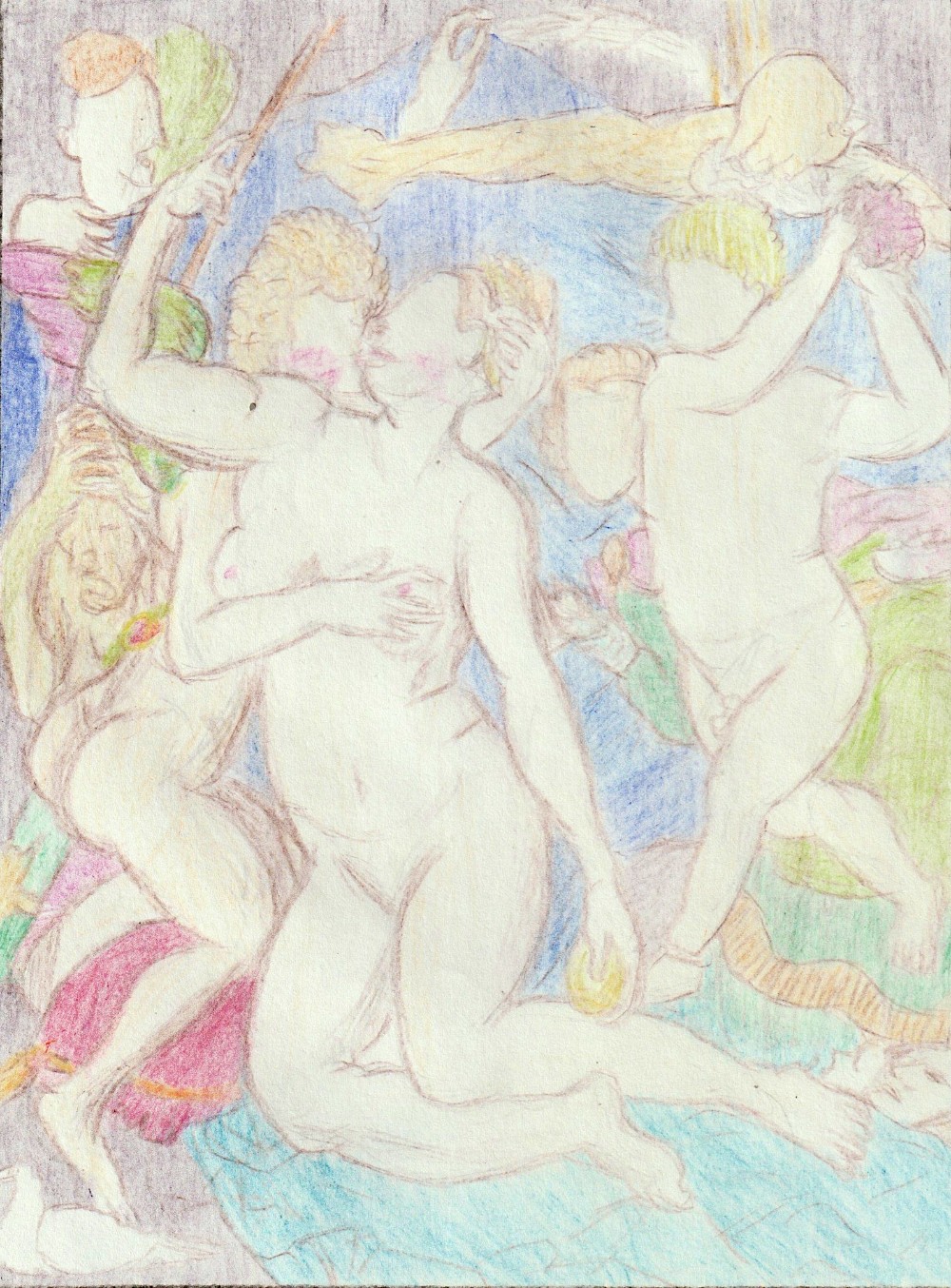

西洋絵画−マニエリスム

舞台 国際的な展開 イタリアに端を発したマニエリスムは、16世紀後半には国際的な広がりを見せます。 背景 反宗教改革に乗り出す カトリック教会が「反宗教改革」に乗り出す時代、「神秘的な表現」が求められるようになります。 絵画による奇跡体験 論理を持って「奇跡」を説明することは出来なくても、絵画の世界の中でならそれは可能になるからです。 劇的な表現の追求 それはやがて古典主義の特徴である、「穏やかさ」や「荘厳さ」、「静けさ」や「バランスの重視」に対して、より「魂の根源」に迫る表現に至りました。 ミケランジェ ...

ReadMore

2025年4月24日

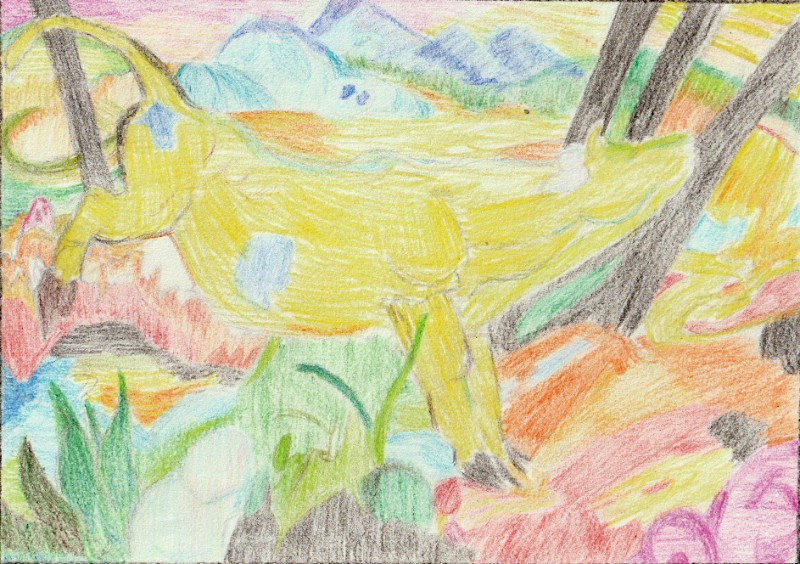

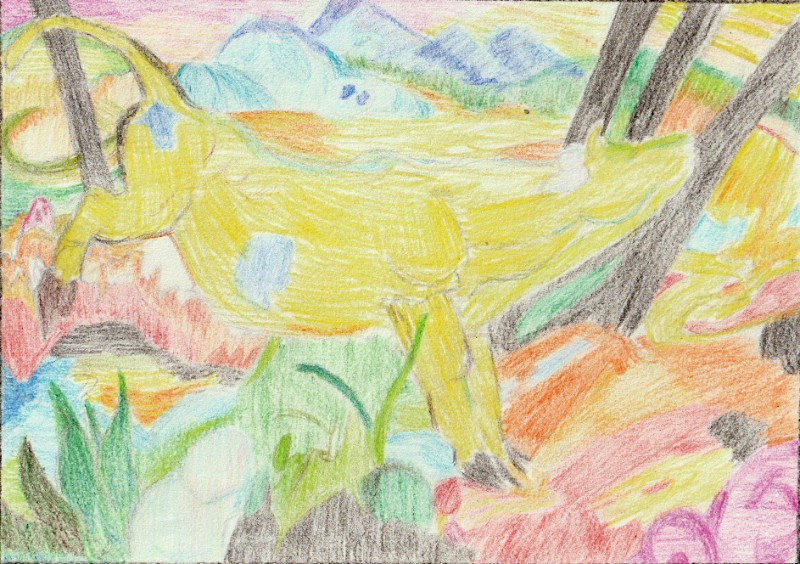

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore

2025年4月24日

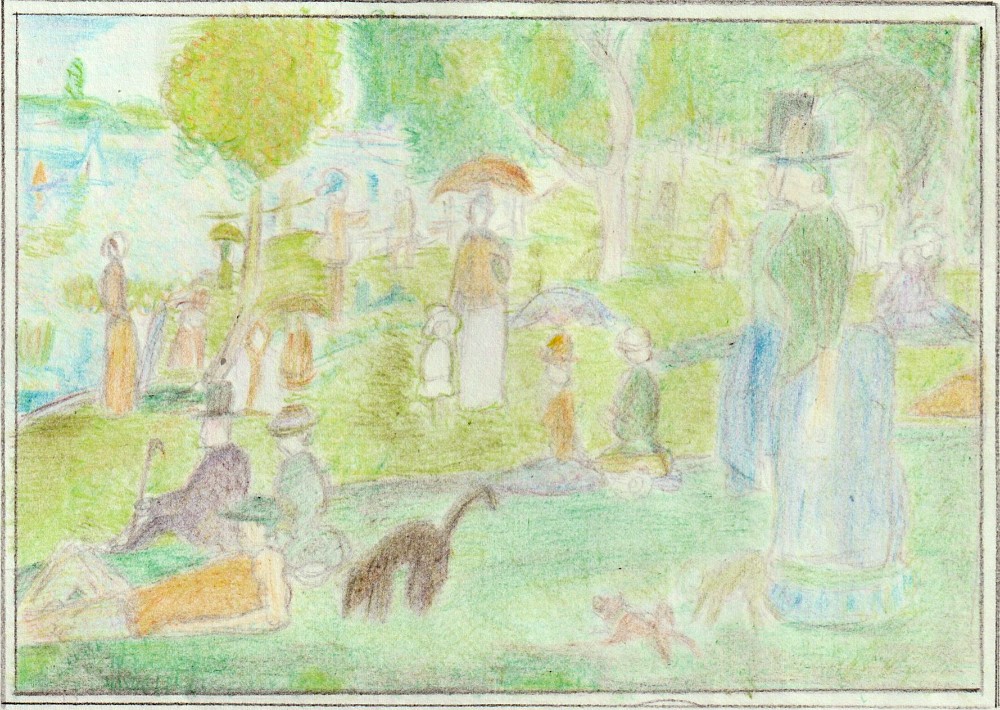

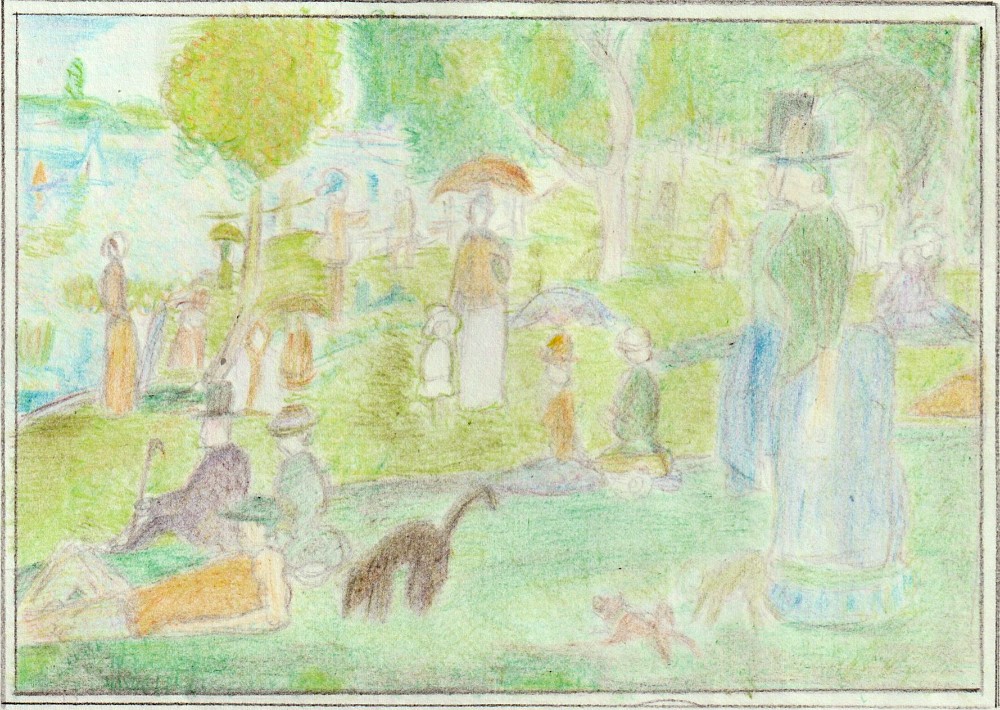

西洋絵画−新印象主義

舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 「分析的な手法」を得意とした印象派は、物の「形態感」や「存在感」を失ってしまうという欠点を抱えていました。 新たな活路 印象派の色彩理論に共感しつつもこの弊害を重く見た後代の画家たちは、ここに新たな活路を見出します。 特徴と画家 求めすぎた理想 印象派は「光の ...

ReadMore