2025年4月24日

西洋建築-ロココ

背景 ルイ14世と貴族 ルイ14世は、フランスの絶対王政期において、貴族たちを自身の権力の下に統制しようと努めました。彼は貴族たちに対して、彼らが持つ領地や特権を管理する役割を与え、その責任を負わせます。また、貴族たちに対して軍隊への奉仕も求めました。しかし、貴族たちが軍隊に奉仕することを嫌がったため、ルイ14世は貴族たちを厳しく取り締まることを余儀なくされました。 宮廷文化 宮廷文化を重んじていたルイ14世は、貴族たちを宮廷に招待して自分の側に置くことで、自身の権力強化を図ります。宮廷に招待された貴族た ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-古代ローマ

時代背景 小さな村落から始まったローマ市 紀元前753年に誕生したローマ市は、最初こそ小さな村落に過ぎませんでした。 ヨーロッパ全域へ領土を拡大 しかし、紀元前5世紀末までにはエトルリア*などの周辺都市国家を、紀元前3世紀中頃までには南イタリアのギリシャ植民都市を支配下に置き、紀元前1世紀末には地中海沿岸全域をほぼを手中に治めます。 エトルリア:古代イタリア半島に存在した文明です。紀元前8世紀から紀元前3世紀にかけて栄えました。 異国文化を吸収 領土の拡大は、エトルリア文化や植民都市経由での古代ギリシャ文 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-ゴシック・リヴァイバル

背景 啓蒙主義の台頭 17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパでは、啓蒙主義が席感していました。啓蒙主義は、合理性や科学性を重視し、人間は理性的に考えるべきだと主張します。そのため、古典主義的な芸術や文化と相性が良く、古代ギリシャ・ローマの美学が模範となります。 しかし啓蒙主義が進展するにつれて、過度に理性を重視する考えに疑問を持つ人々が現れました。たとえば芸術においては、人間の感情や内面世界を無視して外面的な表現に囚われている節があり、また決まりきった規則や格式に基づくものが多く、個性や独創性が抑制する ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-フランス・バロック

時代背景 ブルジョワ階級の台頭 フランスはアンリ4世の治世の下、ようやく政治的にも経済的にも安定した時代を迎えました。そしてこの安定期の中で、新興ブルジョワ階級が台頭してきます。彼らは商業・手工業・金融などで成功を収めた人々であり、血統による身分制度ではなく、自らの実績や成功によって社会的地位を確立しようとしました。 また、アンリ4世は彼らの支持を受けて王位に就いたこともあって、ブルジョワ階級の代表者を重用したり、商工業者や金融業者の権利を保障する政策を進めました。彼らに対して特権や称号を与え、社会的地位 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-アール・ヌーヴォー

背景 新様式の準備 19世紀末、産業革命によって工業製品の生産が増え、大量生産や機械化が進む中で、人々の間に単調で機械的なデザインに対する反発が生まれていました。その代表格がアーツ・アンド・クラフツ運動です。彼らは手作りを重視することによって、自然の美しさや個性の再評価を図りました。 アーツ・アンド・クラフツはこの記事で解説 》建築-アーツ・アンド・クラフツ アーツ・アンド・クラフツ運動は、その理念こそ前進的であったものの、しかし中世主義という性格から、近代化と言える段階にまでは至れませんでした。その代わ ...

ReadMore

前の様式

時代背景

仏教の伝来

六世紀半ば頃、仏教が百済から日本に伝来*しました。その教えが持ち込まれると同時に、それを体現する場として寺院建築が必要になり、それに由来して仏教建築の新技術が持ち込まれます。

聖明(百済の王子)は、日本の皇室との外交関係を深めるために、日本に渡来し仏教を伝えたとされています。

仏教を受け入れるか、拒否するか

ただ、仏教は満場一致で受け入れられた訳ではありませんでした。いわゆる、「排仏派」と「崇仏派」に分かれます。

国際情勢に明るい蘇我氏は賛成

主に「崇仏」を主張したのは、渡来人勢力との関係が強く、国際情勢に明るかった蘇我氏です。東アジアの諸国が崇仏している事実から、日本も仏教を受容するべきであると考えました。

伝統に保守的な物部氏は反対

一方で排仏を主張したのは、原始信仰との繋がりが深かった物部氏です。物部氏は原始信仰を大切にし、守り続けた氏族のひとつでした。そのため、仏教の受容は国神の怒りを買うのではないかと恐れ、これに反対したのです。

ただし、物部氏の内部でも、「原始信仰を重んじる派」と「儒教や仏教に傾倒する派」という風に、意見が割れていました。そのため、排仏の動きは物部氏の内輪もめから生じたという見方も出来ます。

決着は蘇我氏に軍配

仏教の導入によって、中国や朝鮮半島から新しい知識や技術を獲得し、政治・文化の発展に成功した蘇我氏は、仏教を排斥して保守的な姿勢をとっていた物部氏に対して優位にありました。蘇我氏は国家行事に仏教的な要素を取り入れ、権力の一元化にも成功します。一方物部氏の方は内輪もめが絶えず、仏教を信仰する者や、蘇我氏に味方する者も現れるなど、一枚岩にはなれませんでした。結局この差が勝敗を分けることになり、587年、蘇我氏側の勝利で幕を閉じます。これによって、仏教受容の素地が整ったのです。

様式の特徴

寺院建築の始まり

仏教の伝来・受容は、東アジア各国との交流の始まりを意味していました。そしてその東アジアにおいて自国の力を示すために、寺院建築が建設されるようになります。最新の仏教文化を取り入れた壮麗な寺院を備えることは、国力を内外に示すことになるからです。

技術者の渡来

これまで自国になかった寺院を造営するには、まずその技術者を必要としました。そのため、百済から技術者が渡来してきます。彼らとの交流によって、飛鳥寺や四天王寺が建てられるのでした。

造形・特徴

仏教では、「仏」・「法」・「僧」を三宝として重視します。「仏」は悟りを体現した者、「法」は仏の教えを説いた経典経巻、「僧」は法を学ぶ仏弟子です。これをそれぞれ建築に換言してみましょう。

仏=「金堂」「塔」

唐招提寺金堂

仏像を納める「金堂」は、もちろん仏を象徴する建物です。

薬師寺東塔

「塔」は仏舎利(釈迦の遺骨)を納めるための建物なので、これも仏を象徴しています。

法=「講堂」「経蔵」「鐘楼」

唐招提寺講堂

仏教の教えを学ぶための建物である「講堂」は、法に分類できます。

唐招提寺経蔵

教えを記した経典を納めておく「経蔵」も、法に分類できるでしょう。

唐招提寺鐘楼

時を告げる「鐘楼」も、私たちに教えてくれる存在なので、法を象徴します。

僧=「食堂」「僧房」

薬師寺食堂

僧が食事を取るための「食堂」は、僧に分類されます。

薬師寺僧房

僧侶が居住するための「僧房」も、僧に分類されます。

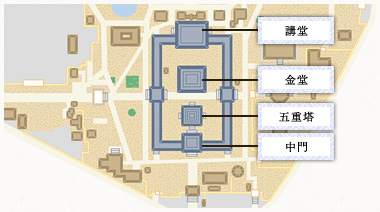

伽藍配置

以上に挙げた七つを総称して、「七堂伽藍」といい、伽藍における位置関係を「伽藍配置」といいます。「伽藍配置」は、施主の要望はもちろん、時代性なども反映します。

飛鳥時代の伽藍配置

飛鳥時代の伽藍配置では、「物舎利を納めた塔」・「仏教儀礼に重要な金堂」が伽藍の中心に置かれます。

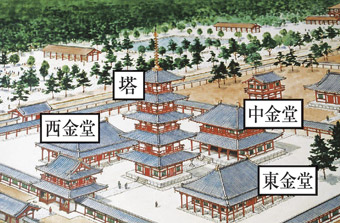

飛鳥寺

釈迦の骨が祀ってある「塔」を取り囲むような形で、「三つの金堂」が建っています。これは高句麗などに類例のある形で、朝鮮半島の伽藍形式がそのまま持ち込まれたといわれています。

四天王寺

伽藍の中軸に「金堂」・その前に「塔」が置かれています。これは百済の王興寺や軍守里廃寺と共通する形式で、このことから百済との交流が密接であった様子が伺えます。

法隆寺

回廊で囲まれた一画に、「金堂」・「塔」が並立しています。

本薬師寺

これまでは、一つの伽藍に一基の「塔」でしたが、薬師寺では「塔」が二基並べられました。

奈良時代の伽藍配置

奈良時代になると、法会*が重視されるようになり、その際に必要とされる「金堂」と、「金堂の前の空間」が大事になりました。

法会:僧侶や信徒が集まって、仏法を説いたり供養を行う

興福寺

「中金堂の前庭」を回廊が囲み、「五重塔」は回廊の外側に置かれました。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月24日

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

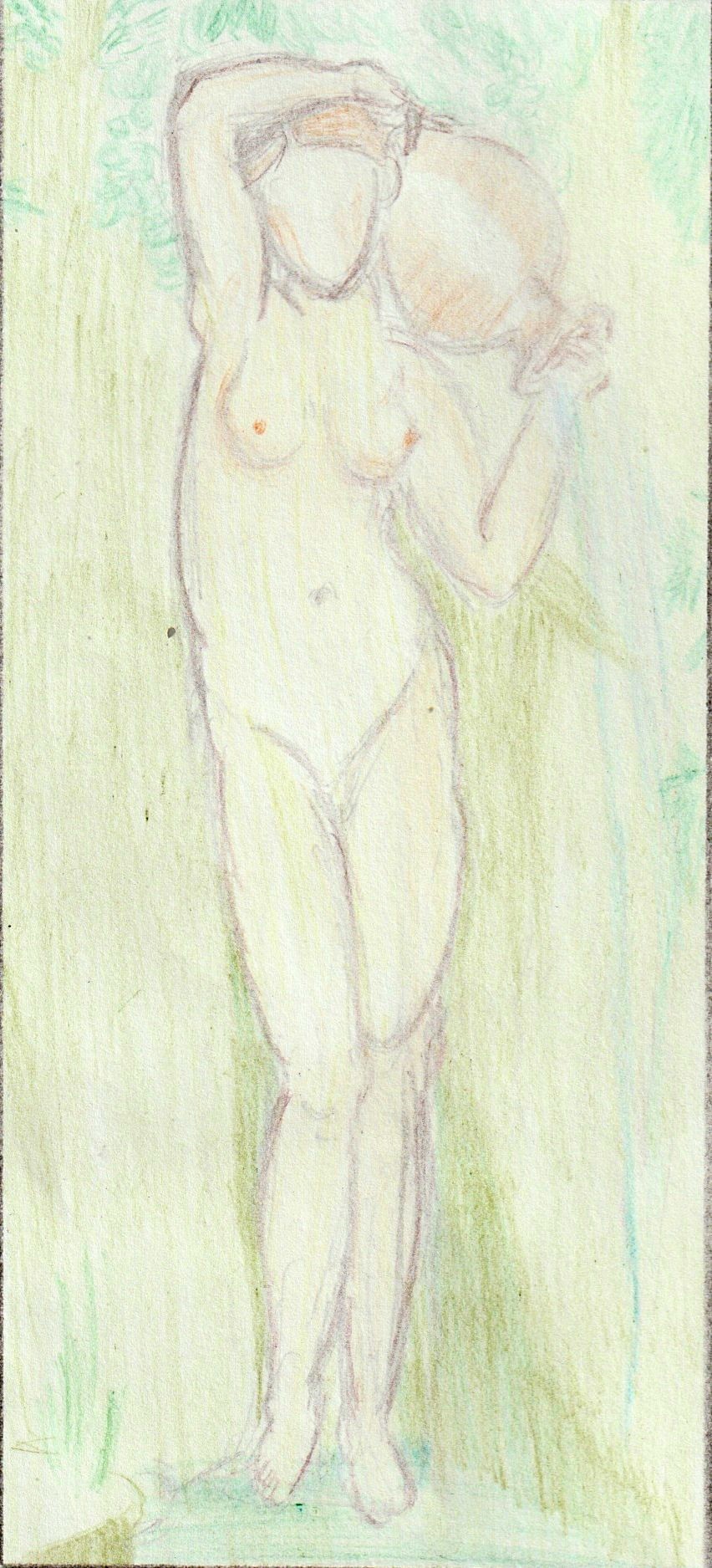

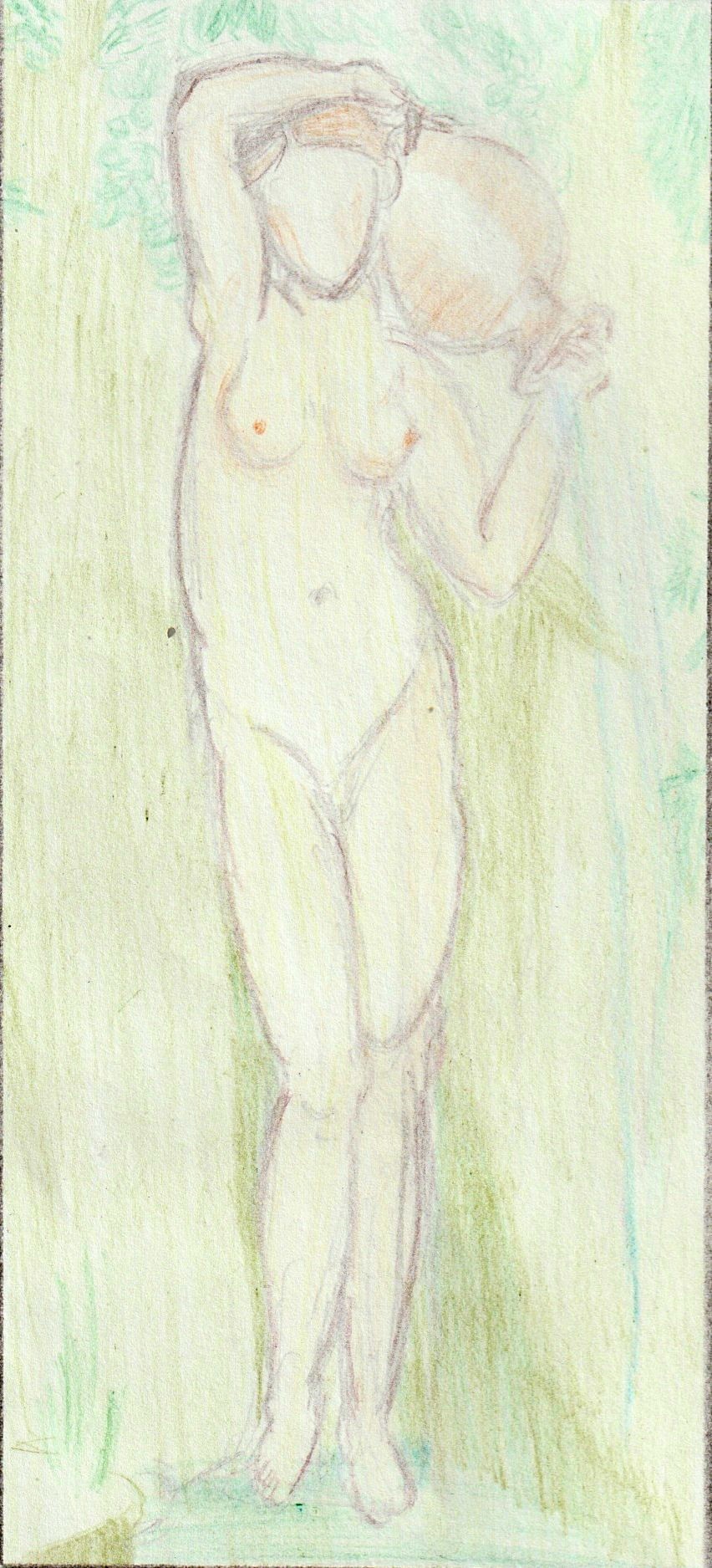

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−ロマン主義

舞台 フランス 革命期から王政復古期にかけてのフランス。新古典主義が絵画の主導権を握っていた一方で、その「静的で厳粛な様式」は、人の心を真に動かす力に欠けていました。そんな中、絵画に再び「動き」を取り戻そうという流れが形成されます。 背景 ヨーロッパ各国の独立意識 「フランス革命」・「ナポレオンの侵略」という二つの事件をきっかけに、各国は「自我」に目覚めます。 古代ローマという西欧各国における「共通の祖先」から、「自国の歴史」・「風土」へと関心が移ったのです。 プロパガンダとしての絵画 ナポレオンの第一帝 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−オランダ・バロック

舞台 オランダ 16世紀末、「プロテスタント」勢力の強かったフランドル地方の北部にて、「スペイン領からの独立」を果たした新教国、オランダが誕生しました。 背景 イタリアからオランダへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてオランダにも広がりました。 プロテスタントの国 オランダ共和国として独立を果たし、「東インド会社等の国際貿易」により、目覚ましい「経済発展」を遂げたオランダは、その経済力を背景にオランダ独自の「市民文化」を繁栄させていました。 「プロテスタントの国」であったオランダでは、「教会よりも ...

ReadMore

2025年4月24日

2025年4月24日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore