2025年4月24日

日本建築-縄文・弥生

時代背景 移動生活 縄文時代は、狩猟・採集の社会です。季節ごとに、動物の移動や植生の変化を追いかけながら、河川の周辺や台地の縁辺部で食べ物を獲得し生活していました。 農耕によって定住が可能に 弥生時代に入り、水稲農耕が広まっていくと、移動生活(狩猟・採集)から定住生活(農耕)へと変化しました。この変化による建築的な変化は、たとえば、場所選びに現れます。これまでは水被害を避けて、台地や丘陵が選ばれていたのに対し、水田に水を引くために水の便が良い場所が好まれるようになったのです。 貧富の差が生まれる 農耕文化 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-フランス・新古典主義

背景 ヨーロッパ随一の絶対主義国家 フランスは17世紀後半、ルイ14世の時代を持って王権が頂点に達し、ヨーロッパ随一の絶対主義国家に成長しました。ルイ14世は絶対王政下で全権を握り、貴族や教会、一般市民にも厳しい統制を加えます。そして中央集権的な行政組織を整備し、強大な軍事力を築きました。 しかしその一方で、ルイ14世の統治による莫大な財政負担や、貴族・教会の排除などに対する不満は蓄積していきます。 ルイ14世亡き後は、ルイ15世が即位し、専制政治を引き継ぎましたが、この時にはすでに王権の権威は低下してお ...

ReadMore

2025年4月24日

日本建築-霊廟

時代背景 真の武家政治 室町幕府は、足利氏による武士の政権であるとはいいつつも、京に拠点を置き、貴族趣味的な文化の中で生きながらえ*てきました。貴族や寺院を保護し、彼らからの支援を受けることによって政権の基盤を固めていたのです。 ただ、戦国時代においては、戦国大名や戦国武将たちの興隆を支援することにも取り組んでいました。このことから、戦国大名たちとの関係性を軽視していたわけではないということが伺えます。 その一方で、江戸幕府は京から遠く離れた地に拠点を築き、武士階級が中心となる社会制度*を整備しました。武 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-ドイツ工作連盟

背景 アーツ・アンド・クラフツの影響 1907年、イギリスで始まった「アーツ・アンド・クラフツ運動*」の影響が、ドイツでは、「ドイツ工作連盟」の結成として表れます。彼らは、産業生産において芸術的な要素を取り入れることが重要であると信じ、芸術と工業の融合を目指しました。 アーツ・アンド・クラフツ運動:工芸品の制作において、芸術と工業を融合させることを目指した運動 アーツ・アンド・クラフツ運動では、手工業や小規模な工場に焦点を当てていた*ため、大量生産には対応できないという欠点を抱えていました。これに対し、ド ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-フランス・バロック

時代背景 ブルジョワ階級の台頭 フランスはアンリ4世の治世の下、ようやく政治的にも経済的にも安定した時代を迎えました。そしてこの安定期の中で、新興ブルジョワ階級が台頭してきます。彼らは商業・手工業・金融などで成功を収めた人々であり、血統による身分制度ではなく、自らの実績や成功によって社会的地位を確立しようとしました。 また、アンリ4世は彼らの支持を受けて王位に就いたこともあって、ブルジョワ階級の代表者を重用したり、商工業者や金融業者の権利を保障する政策を進めました。彼らに対して特権や称号を与え、社会的地位 ...

ReadMore

前の様式

背景

分業体制の始まり

19世紀後半のイギリスでは、産業革命によって工業化が進み、工業製品の需要も高まっていました。それに伴い、機械による大量生産や標準化が進む一方で、工芸品や手仕事の価値は低下していきます。

モリスが立ち上がる

機械的かつ分業的な生産方式を強いられる現状に、一人の男が声を挙げました。我らがW・モリスです。彼は機械による大量生産や標準化に反対し、手仕事や伝統工芸品の価値の再評価を図ったのです。

彼は芸術を労働における人間の悦びの表現であると主張しました。そして物作りの労働が悦びと感じられる分野として手工芸に注目し、中世の職人的な制作態度にその理想を見ます。

彼は、機械生産による安っぽくて味気ない模造装飾に囲まれた生活しか知らないが故に現状の生活に満足している一般市民に対し、良き物・良き趣味を供給しようと世に働きかけました。

特徴

ゴシックをお手本にする

1894年、ジョン・ラスキン著『建築の七燈』が出版。ゴシックこそ建築芸術に要求される資質を備えたものであり、故にゴシックの手法に倣うべきであると彼は主張しました。そして彼の影響は瞬く間にヨーロッパ全土へと広がり、次々と追従者を生み出して行きます。

民衆芸術

アーツ・アンド・クラフツ運動の彼らも、この影響受けた人々です。彼らはゴシックをモデルに据えながら、独自の様式化を目指しました。しかし彼らの場合、ゴシックの様式的復興がその目標ではありませんでした。むしろ彼らは、古典的教養を持たない一般市民たちでも楽しめる民衆的な芸術を目指したのです。

同じようにゴシックをお手本にした様式として、ゴシックリヴァイバルも挙げられますが、ゴシックリヴァイバルは、中世のゴシック様式の建築物やデザインを再現することを目的としていました。

造形・表現

ラスキンの思想に共鳴したモリスとその協力者たちは、室内装飾や家具、工芸品から建築まで全て手掛けることを理想としました。

田舎の素朴な雰囲気を思わせる、簡素な様式

赤い家|P・ウェブ|1859-60

中世の職人の世界に理想を求め、古典主義的な価値観に変わる新しいデザインの方向性を示しました。様式に煩わされず、簡潔でゆったりした趣は、格式ばった重圧からの解放を思わせると同時に、近代建築を予告しています。

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月24日

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

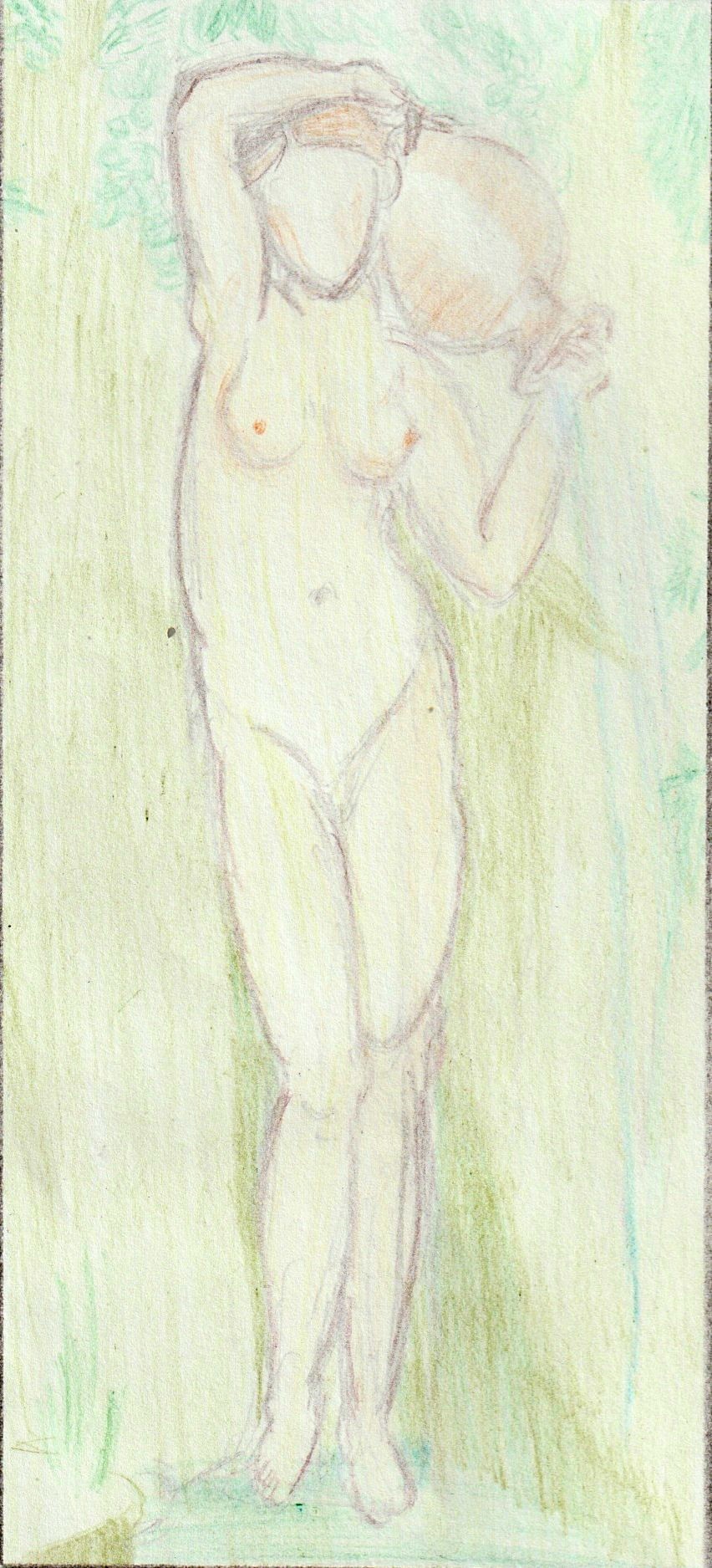

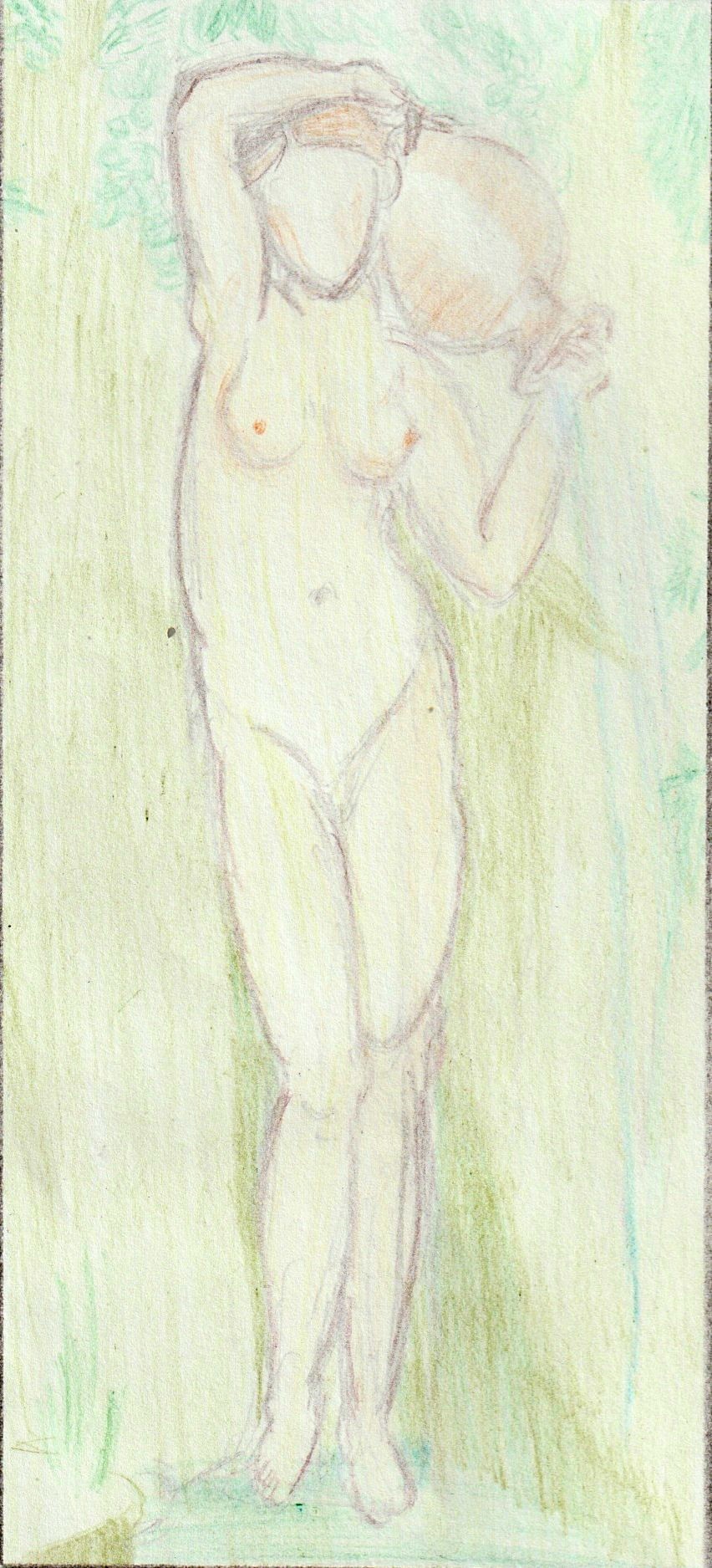

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−初期ルネサンス

西洋絵画史の始まり 西洋絵画史の精神は「人間性の自覚」にある、というのが私の基本的な考えの立場です。そのため、当ブログでは、初期ルネサンスを西洋絵画史の始まりとします。 舞台 フィレンツェ 初期ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会は、これまで精神的にはキリスト教に支えられてきました。しかし、このキリスト教観というのは、人間を神の摂理にのみ従う下僕として、その限りにおいて人生の意義を認めるものでした。そ ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−北方ルネサンス

舞台 アルプス以北 イタリアでルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、アルプス以北の国々でも独自の流れが形成されていました。イタリア・ルネサンスと区別して、北方ルネサンスと呼ばれます。 背景 市民階級の台頭 15世紀のフランドル地方では、「毛織物工業」と「国際貿易の振興」に伴って「市民階級」が台頭して来ました。 ありのままを描く それに呼応するように、「風景画」や「風俗画」なども受け入れられるようになります。 イタリア・ルネサンスでは「古典美」を理想の範としたのに対し、北方ルネサンスは自然や人間の姿を「 ...

ReadMore