2025年4月24日

日本建築-神仏習合

時代背景 6世紀前半、朝鮮半島を通じて中国からの文化が日本に伝来し、やがて日本独自の文化が形成される中で、神道と呼ばれる民間信仰が発展しました。そして神祇体制が敷かれることによって、神道は国家宗教となります。 一方で、7世紀には中国から仏教が伝来します。異なる教義や儀式を持つ仏教は、当初は神道との対立を避けられないと思われました。しかし8世紀後半頃になると、神道と仏教の間には相互の影響が生じ、信仰の融合が進んでいきました。神社においても仏教的な儀式や仏像が導入され、仏教寺院においても、神道的な信仰や神社に ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-アーツ・アンド・クラフツ

背景 分業体制の始まり 19世紀後半のイギリスでは、産業革命によって工業化が進み、工業製品の需要も高まっていました。それに伴い、機械による大量生産や標準化が進む一方で、工芸品や手仕事の価値は低下していきます。 モリスが立ち上がる 機械的かつ分業的な生産方式を強いられる現状に、一人の男が声を挙げました。我らがW・モリスです。彼は機械による大量生産や標準化に反対し、手仕事や伝統工芸品の価値の再評価を図ったのです。 彼は芸術を労働における人間の悦びの表現であると主張しました。そして物作りの労働が悦びと感じられる ...

ReadMore

2025年4月24日

日本建築-飛鳥・奈良(神社)

時代背景 天皇中心の国作り 645年に始まる「大化の改新」の流れを汲み、天武天皇は強力な軍事政権の樹立を図りました。律令制度の整備や中央集権化を進め、地方豪族の独立性を抑えます。 大化の改新:天皇中心の国作りを目指した一連の改革 その際に彼が利用したのは、「神道」でした。「神道」を国教として定め、神社を統一的に管理することで、天皇の威光と神格化を図ったのです。 この時代、すでに仏教も伝来していましたが、古代日本の政治権力は、神々との関係性を重んじることで正統性を獲得することができたという背景もあり、仏教で ...

ReadMore

2025年4月24日

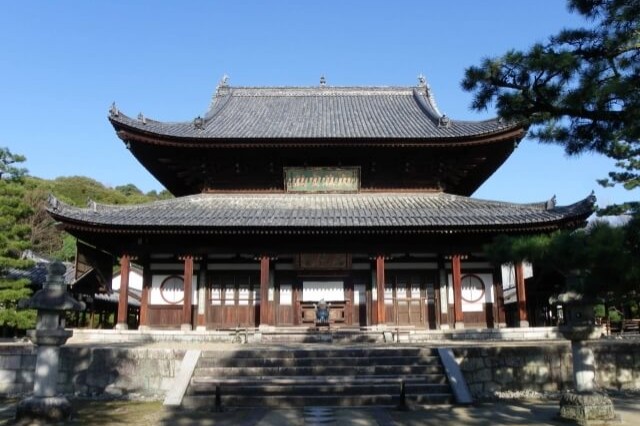

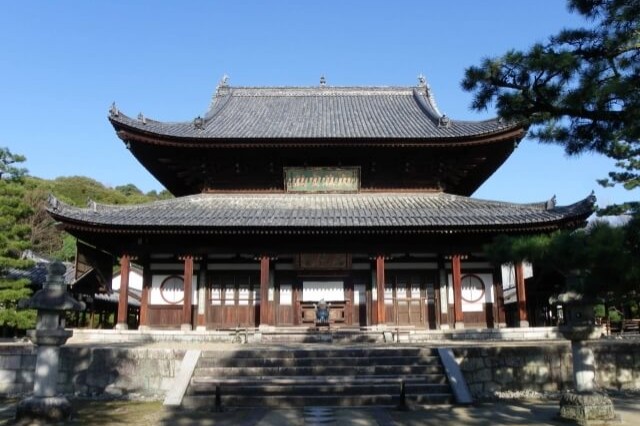

日本建築-黄檗宗

時代背景 黄檗宗を輸入 徳川幕府による鎖国の時代、外国との接触は制限されていました。しかし、大陸からの新しい影響がまったくなくなったわけではありません。1654年、明から渡来した隠元によって、禅宗の一派「黄檗宗」が持ち込まれます。そして四代目将軍・徳川家綱の加護を受け、1661年に宇治の万福寺を開きました。 黄檗宗は、禅宗の中でも実践的な哲学を重視しました。宗教的な理論や論理的思考よりも、自己の実践によって真理を理解することを目指します。 黄檗宗は、中国の禅宗である黄檗派と日本の臨済宗や曹洞宗が合流して誕 ...

ReadMore

2025年4月24日

日本建築-天守閣

時代背景 大名と張り合う寺院勢力 この時代の有力寺社(東大寺・興福寺・延暦寺など)は、荘園による寺社領の保持・僧兵による武装化によって、絶大な影響力・軍事力を誇っていました。寺社は戦国大名に比肩する一大勢力だったのです。 外来文化による破壊 そんな中、キリスト教の布教や交易のため、ヨーロッパ諸国から日本への来訪が増加します。これによって、多くの文化が持ち込まれました。フランシスコ・ザビエルなどがその例で、新文化の影響を受けた日本人にとっては、既存の世界観や価値観が打ち壊されることになりました。 芽生える火 ...

ReadMore

前の様式

背景

首都『コンスタンティノポリス』の誕生

330年、コンスタンティヌス大帝は、ローマ帝国の首都をギリシャの都市ビザンティウムに遷都します。その後、この都市はコンスタンティノポリスと名を改めました。

ビザンティウムに遷都したのは、ローマ帝国が内部の政治的・経済的・軍事的な問題や外敵の侵攻に直面していたためです。東方からの侵攻に備えるために、軍事上の要地でもあったこの地が選ばれました。

西洋社会の東西分裂

395年には、帝国は東西に分裂。ローマを首都とする西ローマ帝国、コンスタンティノポリスを首都とする東ローマ帝国に分断されてしまいます。そして帝国の分裂はそのままキリスト教会の分裂を意味しました。西はカトリック教会、東は正教会です。

カトリック教会:現在、世界で最も多くの信徒を有する教会の一つ。中世ヨーロッパにおいては、キリスト教世界の中心的な役割を果たし、芸術、文化、教育、慈善事業などに貢献しました。

分裂の要因としては、一つに地域的・文化的な違いがあります。東ローマ帝国側は、ギリシャ文化やキリスト教の影響を強く受けており、一方で西ローマ帝国側は、ラテン文化や古代のローマの伝統に基づいていました。

東ローマ帝国の滅亡

西ローマ帝国は、5世紀から6世紀にかけて徐々に衰退し、最終的には476年に滅亡してしまいますが、一方東ローマ帝国は、東方で独自の文化や政治を発展させ、11世紀まで存続しました。

しかし12世紀を過ぎると、外敵の侵攻*や内部の政治的混乱*、経済的な要因*によって東ローマ帝国も衰退して行きます。1453年、オスマン帝国の軍勢によってコンスタンティノープルが陥落。東ローマ帝国は滅亡を迎えました。

①外敵の侵攻:東ローマ帝国は、多くの時代にわたって周辺国や異民族の攻撃に晒されていました。②内部の政治的混乱:皇位継承において起こる争いや、官僚制度の腐敗、貴族や地方豪族の反乱などが、政治的不安定さを引き起こしました。③経済的な衰退:東ローマ帝国は、西欧諸国と比べて地理的に不利な条件にあり、商業的な活動が制限されることが多かったため、経済的に衰退していきました。

ビザンティン文化の継承

しかし、その後もビザンティン文化そのものはギリシャやロシアへと広まり、発展を続けました。

特徴

統一制に欠けるカトリック教会

カトリック教会は世俗的な体制から独立した存在として、世界全土に君臨しようと図りました。しかしその支配域の広さから管理体制は盤上といかず、固有の様式と呼べるものは生まれませんでした。

聖俗両界の実権を握った正教会

一方で、正教会は皇帝という聖俗両界*にわたる権威によって統制されていました。そのおかげで、長期にわたる一つの様式が形成されたのです。これをビザンティン様式といいます。

聖俗両界:中世ヨーロッパにおいては、教会は政治や社会に深く関わっていました。世俗的な権力を持つ王や貴族たちと同じく、国家や社会の中で重要な地位を占めていたのです。このように、教会が政治や社会において大きな影響力を持ち、同時に宗教的な役割も果たす状態のことを聖俗両界といいます。

造形・表現

バシリカとドームの結合

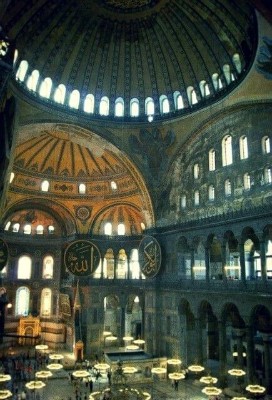

ハギア・ソフィア大聖堂

神の表現について極めて厳格な正教会では、神の座としてのドームの象徴的意味が強く意識されます。しかし大人数を収容出来る広さも確保したかったため、バシリカ*とドームを組み合わせるという手法が試みられました。そして、大ドームを脇の半ドームで支えることで、構造的な問題を解決しました。

バシリカ:広い空間を確保するための建築様式で、大人数の収容に適しています。

バシリカが登場する記事》建築-初期キリスト教

窓を帯状に配置

大ドームの足元には帯状に窓が設置され、ここから差し込む光はこの世のものとは思えない感動を呼び起こします。また、この窓の存在によって構造的な部分が隠され、まるで大ドームが天井から神の手によって吊り下げられているかのような錯覚を覚えます。

ドームやアーチの多用

サン・ヴィターレ聖堂

アーチは、ドームやヴォールト構造を支えるために使われました。

華麗な色彩表現

壁・天井は大理石とガラスモザイクの華麗な色彩で覆われ、幻想的な室内が演出されました。

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社お知らせ

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月24日

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−フランス象徴主義

印象派に並行して、象徴主義が発展 舞台 フランス 象徴主義は各国において多様な発展を遂げました。中でも大きな影響を与えたのは、フランスにおいて展開された象徴主義です。 背景 もう一つの芸術運動 19世紀後半、印象派が盛り上がりを見せていたその頃、並行して別の流れが形成されていました。 商業化する芸術 先導したのは、「科学」と「機械万能」という時代における「実利的なブルジョア精神」や、「芸術の卑俗化」に嫌気がさした画家たちです。 人間の内面を描く 彼らは、人間存在とその運命に関する「深い苦悩」・「精神性への ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−ロマン主義

舞台 フランス 革命期から王政復古期にかけてのフランス。新古典主義が絵画の主導権を握っていた一方で、その「静的で厳粛な様式」は、人の心を真に動かす力に欠けていました。そんな中、絵画に再び「動き」を取り戻そうという流れが形成されます。 背景 ヨーロッパ各国の独立意識 「フランス革命」・「ナポレオンの侵略」という二つの事件をきっかけに、各国は「自我」に目覚めます。 古代ローマという西欧各国における「共通の祖先」から、「自国の歴史」・「風土」へと関心が移ったのです。 プロパガンダとしての絵画 ナポレオンの第一帝 ...

ReadMore