前の様式

舞台

フランス

革命期から王政復古期にかけてのフランス。新古典主義が絵画の主導権を握っていた一方で、その「静的で厳粛な様式」は、人の心を真に動かす力に欠けていました。そんな中、絵画に再び「動き」を取り戻そうという流れが形成されます。

背景

ヨーロッパ各国の独立意識

「フランス革命」・「ナポレオンの侵略」という二つの事件をきっかけに、各国は「自我」に目覚めます。

古代ローマという西欧各国における「共通の祖先」から、「自国の歴史」・「風土」へと関心が移ったのです。

プロパガンダとしての絵画

ナポレオンの第一帝政期、ナポレオンは絵画をプロパガンダと考えていたため、壮大さはもちろん、具体的な情報を伝えるための「写実性」や、見るものを鼓舞する「激動感」なども絵画に求められました。

この流れは王政復古期にも引き継がれます。

特徴と画家

つのるブルジョア社会への不満

ナポレオン失脚後の王政復古期のフランスでは、次第に確立され行く「ブルジョワ社会体制」の下、簒奪者ナポレオンの再来を恐れる支配層より成り立っていました。

しかし、この社会での平和はあくまでも「欺瞞的」で、そのことに対する反感も日に日に大きくなって行きます。

主観的な芸術表現

そしてその反感を糧にするかのように、「主観的」で「激情」に満ちた作品が現れ始めました。

芸術による社会批判

また、「社会的矛盾」を糾弾するかのような内容を持つ作品も、この時期から主要となって行きます。

理想化からの脱却

この新しい流れを先導する役割を担ったのは、ジュリコーです。彼は新古典主義の作品にしばしば見られる「理想化された歴史表現」とは異なり、「時事的なテーマ」や「狂人」・「人体の断片」など、「非古典主義的なテーマ」を開拓して行きました。

テオドール・ジュリコー|1791−1824|フランス

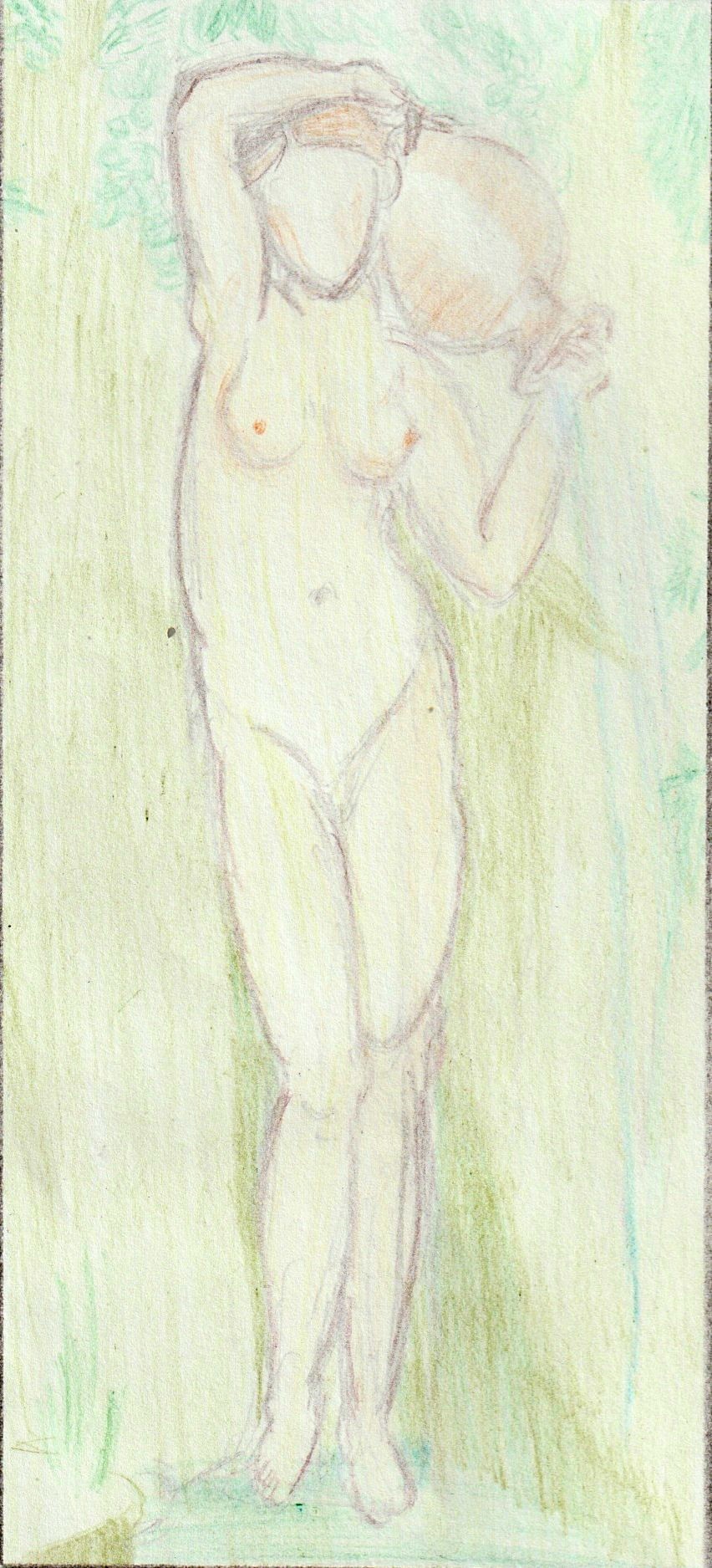

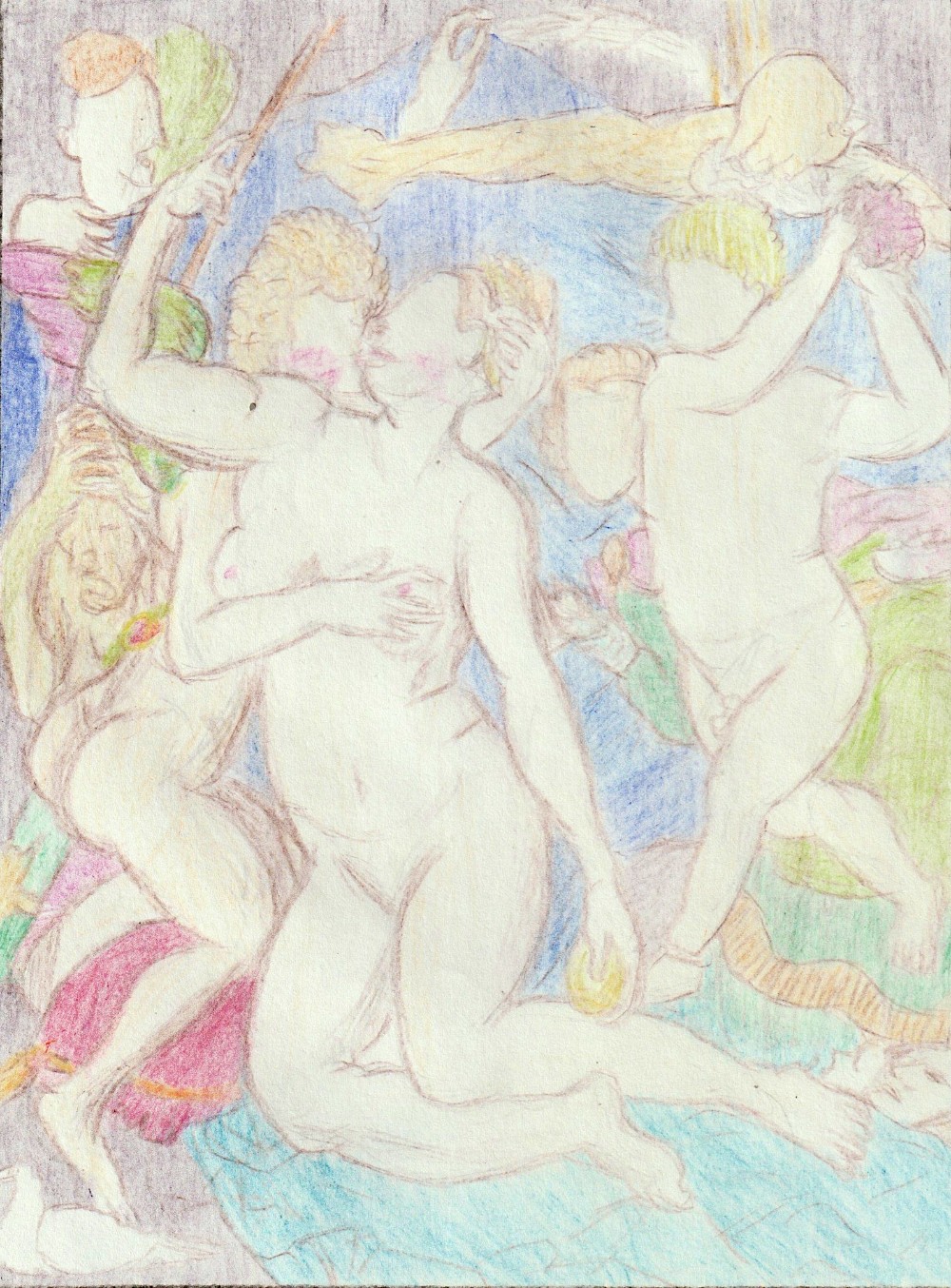

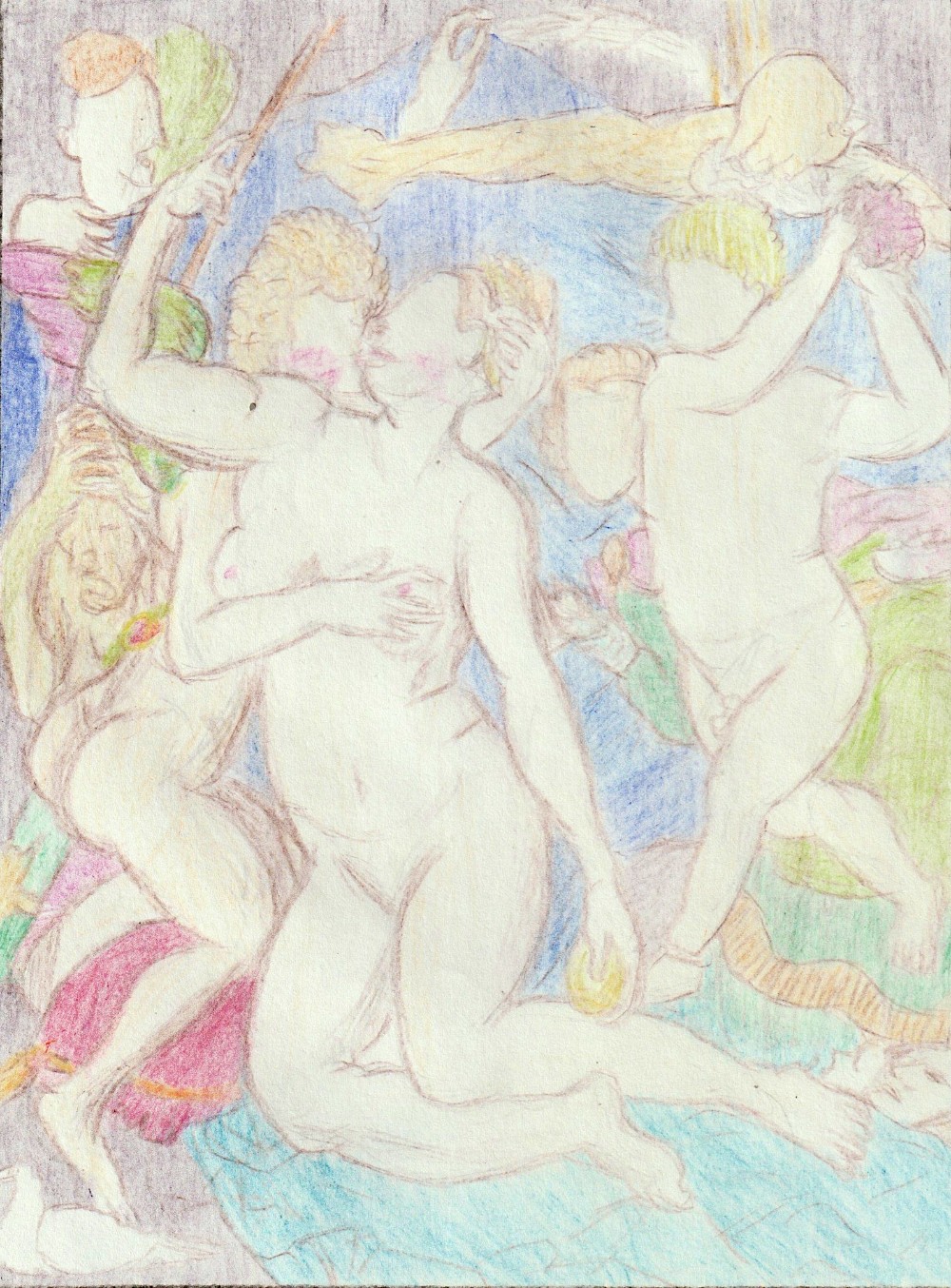

メデューズ号の筏・模写

メデューズ号の筏・模写

ジュリコーは主にルーベンスに傾倒する一方、ミケランジェロやカラヴァッジョにも大きな感銘を受けます。そして彼らを拠り所に、絵画に再び動きを取り戻そうと働きかけました。彼の特徴でもある「激しいタッチ」は、まさにその運動感の表れともいえます。

動きの導入

そしてジュリコーの後を継いでその完成者となったのは、ドラクロワです。彼は「光と影」・「人物の激しい動き」を得意としました。

ウジェーヌ・ドラクロワ|1798−1863|フランス

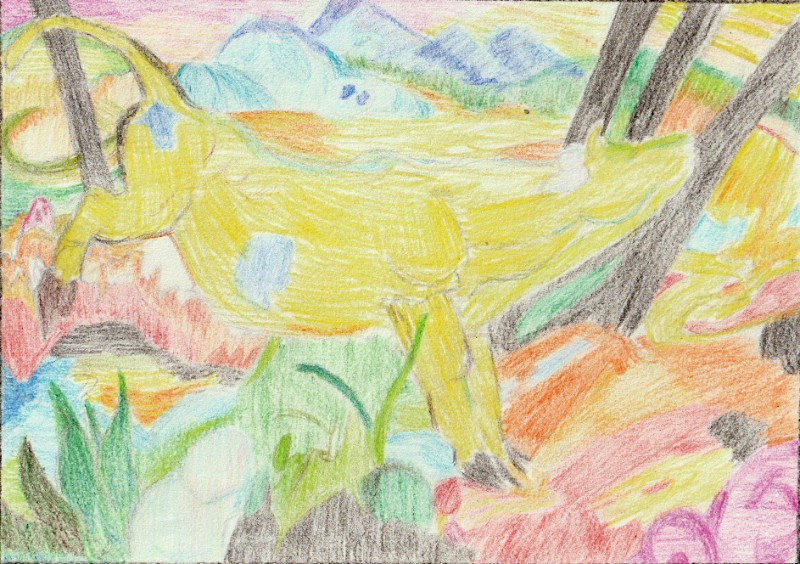

ミソロンギの廃墟に立つギリシア・模写

ミソロンギの廃墟に立つギリシア・模写

そして彼もまた、「東方的主題」・「輝くような色彩」・「粗いタッチによる動感表現」という、反古典主義的な作風を示しました。

晩年の作品には、色彩がそれ自体で自立した表現力を獲得しているのが確認出来ます。

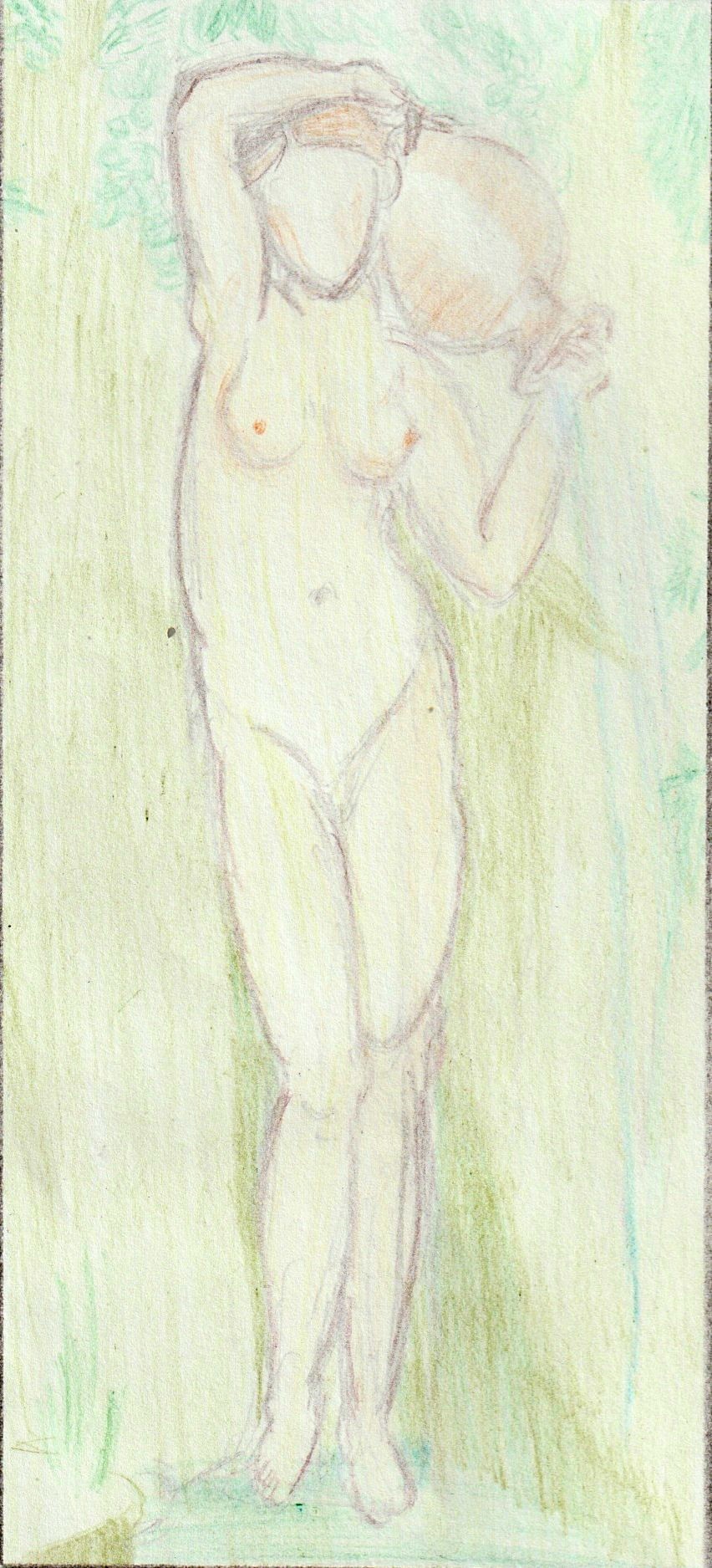

社会風刺的な作品

その他、ロマン主義に先駆けて、「主観的な表現」・「鋭い風刺性」を持つ作品を多数手掛けた画家として、スペインで活躍したゴヤなどがいます。

フランシスコ・デ・ゴヤ|1746−1828|スペイン

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

西洋美術史|監修・高階秀爾|美術出版社

西洋絵画史入門史|著・諸川春樹|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月3日

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2025年4月3日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2025年4月3日

西洋絵画−マニエリスム

舞台 国際的な展開 イタリアに端を発したマニエリスムは、16世紀後半には国際的な広がりを見せます。 背景 反宗教改革に乗り出す カトリック教会が「反宗教改革」に乗り出す時代、「神秘的な表現」が求められるようになります。 絵画による奇跡体験 論理を持って「奇跡」を説明することは出来なくても、絵画の世界の中でならそれは可能になるからです。 劇的な表現の追求 それはやがて古典主義の特徴である、「穏やかさ」や「荘厳さ」、「静けさ」や「バランスの重視」に対して、より「魂の根源」に迫る表現に至りました。 ミケランジェ ...

ReadMore

2025年4月3日

西洋絵画−フランス・ロココ

舞台 フランス 絵画史の中でも、特にロココは時代区分の難しい様式です。そもそもロココとバロックの区分を認めない説もあります。そのため当ブログでは、ロココの特徴が最も顕著に現れている、フランスで展開されたロココのみを取り扱います。 背景 絶対王政に陰りが見え始める 「太陽王ルイ14世」は、神から与えられた王権の行使者としての役割を演じることの出来た「最後の王」でした。 それというのも、1715年に彼が他界すると、その絶対王政にも陰りが見え始め、「貴族等の側近勢力が台頭」して来たからです。 太陽王からの開放 ...

ReadMore

2025年4月3日

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore