2025年4月24日

日本建築-霊廟

時代背景 真の武家政治 室町幕府は、足利氏による武士の政権であるとはいいつつも、京に拠点を置き、貴族趣味的な文化の中で生きながらえ*てきました。貴族や寺院を保護し、彼らからの支援を受けることによって政権の基盤を固めていたのです。 ただ、戦国時代においては、戦国大名や戦国武将たちの興隆を支援することにも取り組んでいました。このことから、戦国大名たちとの関係性を軽視していたわけではないということが伺えます。 その一方で、江戸幕府は京から遠く離れた地に拠点を築き、武士階級が中心となる社会制度*を整備しました。武 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-イタリア・ルネサンス

前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...

ReadMore

2025年4月24日

日本建築-天守閣

時代背景 大名と張り合う寺院勢力 この時代の有力寺社(東大寺・興福寺・延暦寺など)は、荘園による寺社領の保持・僧兵による武装化によって、絶大な影響力・軍事力を誇っていました。寺社は戦国大名に比肩する一大勢力だったのです。 外来文化による破壊 そんな中、キリスト教の布教や交易のため、ヨーロッパ諸国から日本への来訪が増加します。これによって、多くの文化が持ち込まれました。フランシスコ・ザビエルなどがその例で、新文化の影響を受けた日本人にとっては、既存の世界観や価値観が打ち壊されることになりました。 芽生える火 ...

ReadMore

2025年4月24日

日本建築-書院造・数奇屋

時代背景 接客空間の発展 信長・秀吉の時代を経て、戦国の混迷を抜け出すと、軍事ではなく、接客空間が求められるようになりました。 書院造 そして試行錯誤の末、「書院造」という一つの型が完成します。主に、城郭や寺院・武家の邸宅などの厳格な建物で用いられました。 風書院 ただ、形式化の一方で、その枠をあえて脱線する、遊び心に富んだ邸宅建築も表れました。数奇な人に造られた書院ということで、数奇屋風書院造と言われます。しかし、正式な建築には相応しくない格好であったため、主に山荘などで用いられました。 造形 建物の顔 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-デ・ステイル

背景 第一次世界大戦後 第一次世界大戦後、各国の経済は混乱し、人々の価値観や生活様式も変化しました。ストライキやデモなども行われるようになり、社会変革が急務となります。これは戦争に参加しなかったオランダにおいても例外ではありませんでした。 オランダは、中立を守ることによって国内の平和を維持しようとしました。しかし周辺諸国の経済的混乱や政治的変化の影響を受けないわけには行かず、大量の難民や貧困層、失業者などを抱え、経済的・社会的な不安定さが続きます。そんな中、社会主義的な政策や労働者の権利擁護が唱えられるの ...

ReadMore

フランスに並んで、イギリスではその頃

前の様式

背景

古典主義の逸脱

バロックからロココの時期にかけて、「正統的な古典主義」の逸脱という傾向が著しく目立つようになりました。

それに対する批判が、来る新古典主義を用意したのです。

新古典主義の台頭

そして、新古典主義は18世紀の半ば頃から「バロック」・「ロココ」を駆逐し始め、18世紀後半には、時代を支配して行きます。

啓蒙思想による裏付け

この背景には、「啓蒙思想」の興隆がありました。

人々の間で、物事を「分析的」・「経験的」・「実証的」に、いわば「合理的」に捉えようとする志向が強まって行ったのです。

考古学の進展

また、ヘラクレネウムやポンペイの古代ローマ遺跡の発掘、古代ギリシャ建築の遺構の実測を通じて、古代建築の研究が進んだことも、新古典主義の後押しとなりました。

特徴

啓蒙思想(理性)と考古学の2本柱

新古典主義は、「理性」と「考古学」を根底に持つ建築様式でした。

理性

「理性」とは、建築を「客観的」・「科学的」に捉えようという態度です。

その追求から、古代建築の持つ「簡素な美」を、「単純な幾何学的形態」の構成により創造することが試みられました。

考古学

一方で、「考古学」というのは、単に遺構を研究し参照の対象とするだけではなく、建築の起源やその「本質を探求」しようとする態度のことを言います。

これらを通して、ルネサンスの古典主義を捉え直そうとしたのです。

造形・表現

バロックを否定的に捉えるジョージ朝

1714年、ステュアート朝からジョージ朝に変わると、ステュアート朝において中心的であったバロックを否定的に見る動きが表れ始めます。

パラディオの信奉

これに並行して、イギリスでは「自国の伝統的な様式」が求められたこともあり、「平明」で「厳格」なパラディオの建築を理想とする、「パラディアニズム」が誕生しました。

パラディアニズムを推進した中心人物は、リチャード・ボイルです。彼は建築家たちの後援に加え、自らも設計を行いました。

パラディアニズムへの批判

18世紀も半ばを過ぎると、今度は新古典主義の勢力によって、パラディアニズムも批判にさらされるようになりました。

そして18世紀後半には、新古典主義が本格的に主流となって行くのです。

新古典主義を代表する建築家は、ロバート・アダムです。

軽快・優美な意匠

ケンウッド・ハウス|ロバート・アダム|1767−71

パラディアニズムに比べて、「装飾」や「色彩」など、意匠的な構成が「軽快」・「優美」に表現されています。そして、古典的な「比例」が必ずしも尊守されている訳ではなく、要所要所に変更が加えられ、細部からは「ギリシャ建築の影響」などが伺えます。

ピクチュアレスク

造園の分野では、大陸でルネサンス以降の主流となっていた整形庭園に対し、自然を取り込んだ非整形庭園が考案されました。意識的に軸組的な構成が避けられ、あたかも自然が再現されたかのように土地が造成されています。

イギリス・新古典主義からゴシック・リバイバルへ

次の様式

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月24日

西洋絵画−フランス・ロココ

舞台 フランス 絵画史の中でも、特にロココは時代区分の難しい様式です。そもそもロココとバロックの区分を認めない説もあります。そのため当ブログでは、ロココの特徴が最も顕著に現れている、フランスで展開されたロココのみを取り扱います。 背景 絶対王政に陰りが見え始める 「太陽王ルイ14世」は、神から与えられた王権の行使者としての役割を演じることの出来た「最後の王」でした。 それというのも、1715年に彼が他界すると、その絶対王政にも陰りが見え始め、「貴族等の側近勢力が台頭」して来たからです。 太陽王からの開放 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−北方ルネサンス

舞台 アルプス以北 イタリアでルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、アルプス以北の国々でも独自の流れが形成されていました。イタリア・ルネサンスと区別して、北方ルネサンスと呼ばれます。 背景 市民階級の台頭 15世紀のフランドル地方では、「毛織物工業」と「国際貿易の振興」に伴って「市民階級」が台頭して来ました。 ありのままを描く それに呼応するように、「風景画」や「風俗画」なども受け入れられるようになります。 イタリア・ルネサンスでは「古典美」を理想の範としたのに対し、北方ルネサンスは自然や人間の姿を「 ...

ReadMore

2025年4月24日

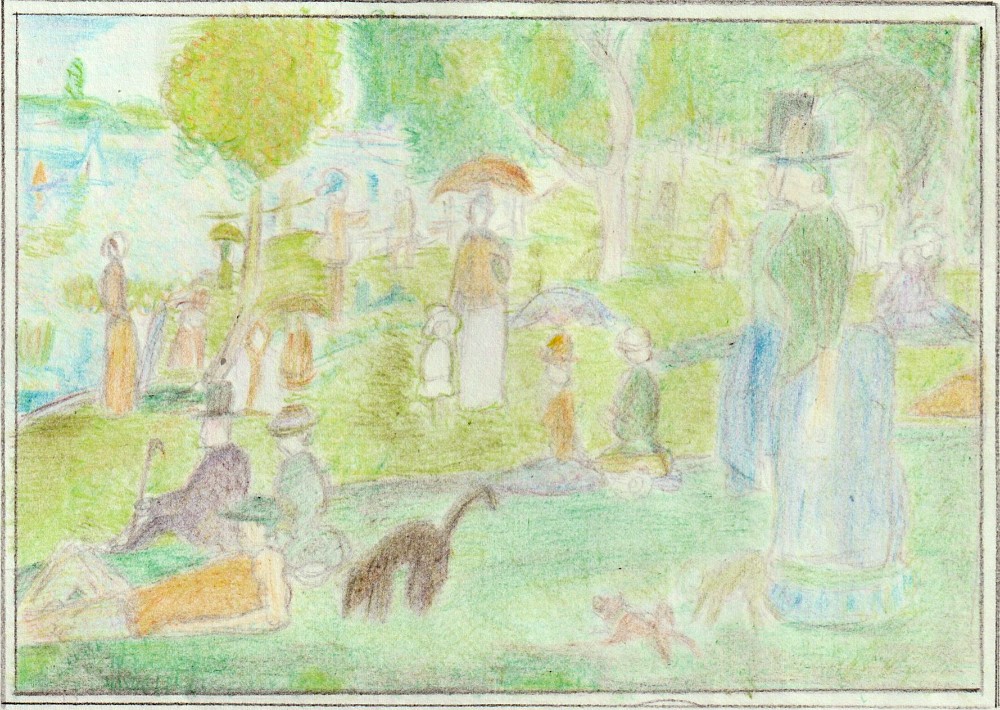

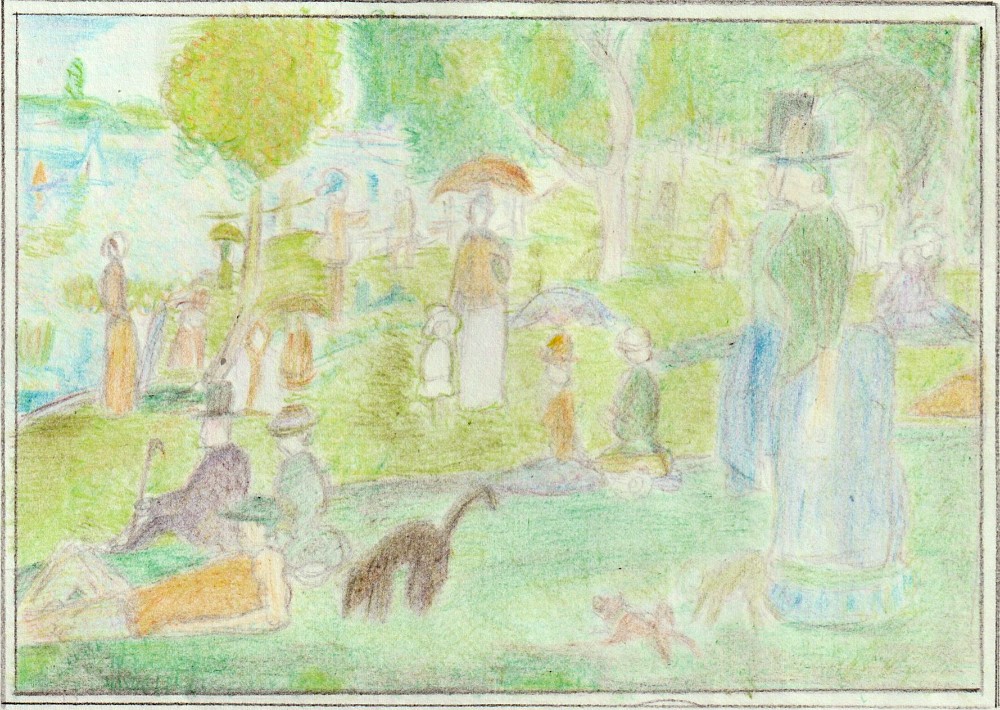

西洋絵画−新印象主義

舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 「分析的な手法」を得意とした印象派は、物の「形態感」や「存在感」を失ってしまうという欠点を抱えていました。 新たな活路 印象派の色彩理論に共感しつつもこの弊害を重く見た後代の画家たちは、ここに新たな活路を見出します。 特徴と画家 求めすぎた理想 印象派は「光の ...

ReadMore