2025年4月24日

日本建築-室町

時代背景 南北朝時代 鎌倉幕府による長期政権は、200年以上に渡りました。しかし14世紀に入ると、幕府内部に対立が生じるようになります。そして1333年、後醍醐天皇が幕府に反旗を翻して、建武政権を開きました。 建武政権:後醍醐天皇の直轄支配下にある新たな政治体制。天皇としての権威を回復し、幕府を打倒することを目的としました。 建武政権の初代天皇となったのは、後醍醐天皇の皇子である光明天皇です。しかし鎌倉幕府の滅亡を実現できぬまま、建武政権は1348年に崩壊します。そして、建武政権崩壊後に成立した北朝には、 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築史年表

古代ギリシャ|西洋建築の精神は、古代ギリシャを範とするところから始まります。その意味で、西洋建築史の出発点に相応しいと言えるでしょう パルテノン神殿 古代ローマ|「栄光の都」ローマ帝国という舞台は、古代ギリシャ建築とキリスト教建築の架け橋となりました コロッセウム闘技場 初期キリスト|西洋建築の代名詞、「教会建築」はここから始まります バシリカ式 集中堂式 ビザンティン|政治的な東西分裂は、建築様式にも影響を及ぼしました ハギア・ソフィア ロマネスク|別名「地方様式」とも言われるロマネスクは、各地の風土に ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-アール・ヌーヴォー

背景 新様式の準備 19世紀末、産業革命によって工業製品の生産が増え、大量生産や機械化が進む中で、人々の間に単調で機械的なデザインに対する反発が生まれていました。その代表格がアーツ・アンド・クラフツ運動です。彼らは手作りを重視することによって、自然の美しさや個性の再評価を図りました。 アーツ・アンド・クラフツはこの記事で解説 》建築-アーツ・アンド・クラフツ アーツ・アンド・クラフツ運動は、その理念こそ前進的であったものの、しかし中世主義という性格から、近代化と言える段階にまでは至れませんでした。その代わ ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-イタリア・バロック

背景 行き過ぎた人間中心主義 ルネサンス文化を特色付けたものは人間性の再発見でした。そして、この人間性の範は古代に求められます。それゆえ人間の有限性を前提する筈でした。しかし、ルネサンス人は人間の有限性を忘れたかのように振る舞います。それはキリスト教においてさえ例外ではありませんでした。そしてこのような情勢に対する不満こそ、やがて来る宗教改革へと繋がって行くのです。 宗教改革の勃発 宗教改革の先駆けとなったのは、マルティン・ルターです。彼は「95ヶ条の論題」を掲げ、贖罪状の販売などの不正や教皇の権威主義を ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-ドイツ工作連盟

背景 アーツ・アンド・クラフツの影響 1907年、イギリスで始まった「アーツ・アンド・クラフツ運動*」の影響が、ドイツでは、「ドイツ工作連盟」の結成として表れます。彼らは、産業生産において芸術的な要素を取り入れることが重要であると信じ、芸術と工業の融合を目指しました。 アーツ・アンド・クラフツ運動:工芸品の制作において、芸術と工業を融合させることを目指した運動 アーツ・アンド・クラフツ運動では、手工業や小規模な工場に焦点を当てていた*ため、大量生産には対応できないという欠点を抱えていました。これに対し、ド ...

ReadMore

前の様式

時代背景

南北朝時代

鎌倉幕府による長期政権は、200年以上に渡りました。しかし14世紀に入ると、幕府内部に対立が生じるようになります。そして1333年、後醍醐天皇が幕府に反旗を翻して、建武政権を開きました。

建武政権:後醍醐天皇の直轄支配下にある新たな政治体制。天皇としての権威を回復し、幕府を打倒することを目的としました。

建武政権の初代天皇となったのは、後醍醐天皇の皇子である光明天皇です。しかし鎌倉幕府の滅亡を実現できぬまま、建武政権は1348年に崩壊します。そして、建武政権崩壊後に成立した北朝には、後醍醐天皇の孫である光厳天皇が最初の天皇として任命されました。

事が複雑になったのは、主に各地の武士団は光明天皇の系統を支持し、朝廷や官僚は光厳天皇の系統を支持したことによると考えられます。さらに鎌倉幕府の解体*により、武士団同士の対立も激化。かくして日本は南朝と北朝に分断されるのです。

財政難や内部での対立、「元寇の戦い」による軍事力の低下などが重なり、鎌倉幕府は解体してしまいました。

北山文化

この南北朝の動乱を経た後、二つの朝廷を統一したのは足利義満でした。義満は、各地の守護や国人領主を味方につけて勢力を拡大すると、将軍としての権威を背景に、南北間の和平を成立させます。これによって公武が融合し、新たな文化が生まれました。義満の造営した北山殿の名を冠して、「北山文化」といわれるものです。その中で、唐物趣味も高じていきました。

特徴

寝殿造を受け継ぐ

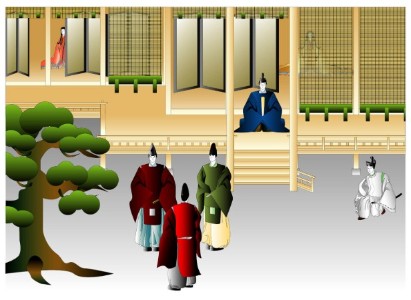

鎌倉幕府は京都から情報を接取するのに苦労していましたが、室町幕府は京都に拠点を置いたこともあって、公家との関係も強く、また将軍自体が公家化することもありました。これ故に、将軍邸は寝殿造*の影響を受けます。

寝殿造の基本構成①:寝殿を中心に、その南庭を対・渡殿・中門廊がコの字型に囲みます。またほとんどの場合、左右対称の空間構成ではなく、左右どちらを縮小・省略した非対称の構成となっています。それというのも、東西いずれかの門を正門としたため、左右に重要度の偏りが生じたからです。

寝殿造の基本構成②:また、貴族によって形成された寝殿造の空間では、多くの儀式やその場面に応じて機能を変える必要がありました。その際に活用されたのが、壁代・すだれ・屏風・ついたて・几帳などの屏障具による、間仕切りです。また、これらの屏障具に台・棚・箱などを加えて調度といいます。この調度品によって部屋を仕切る室礼という方法が寝殿造ではとられました。これによって、儀式や客人に応じてレイアウトを替えることが可能となり、室内の様相を変えることが出来たのです。

時代背景:8世紀後半、天皇中心社会の再構築を図った天武天皇でしたが、その後、天皇と婚姻関係を結んだ藤原氏が摂政関白の立場で力を付けていき、摂関政治が始まります。摂関政治が始まると、天皇の存在は有名無実化していきました。それに伴い、威光を示すための宮殿建築なども必要とされなくなります。そんな藤原氏を頂点とする摂関政治は、まさに貴族社会の時代でした。そして平安京に住む貴族たちによって文化は成熟します。建物と庭園の一体化など、寝殿造のスタイルはこのような時代背景のもとで作られました。

特徴:寝殿造は、身分の差を感じさせる装置でもありました。たとえば、寝殿造の邸宅周囲を囲む塀や桧皮葺は上位の官人にしか許されず、また建物の内側が儀式の場、外側が待ち人の場という風に強く内外が区別され、床に上がれるものと床に上がれないものという風に、身分階層を視覚によって表したのです。

東山文化

八代将軍・義政の時代に至ると、能楽・水墨画・茶の湯などの発展とともに、座敷構えや座敷飾りの文化が醸成され、庭園の発達とともに両者が融合しました。この時代の文化を、義政が造営した東山殿にちなんで、東山文化と呼びます。これは、やがて座敷構えを備えた書院造の礎となるものでした。

造形

1192年、鎌倉幕府の開幕により、武家社会が到来しました。当初の武家住宅は、寝殿造を基本としたものでしたが、封建制度に由来して、次第に主君御成のための接客施設という役割を担うようになります。かくして、接客空間と生活空間の分離が進行するのでした。

築地塀

門

この時代、門は身分社会を表すものでもありました。たとえば、正門を通って良い人、脇門から入らなければならない人という風にです。他にも、勅使門といい、勅使が来たときにしか開かない門、天皇の行幸や将軍の御成の際にだけ開かれる門などもあります。

画一的な様式でまとめるのでなく、各層ごとに様々な要素を持ち込む

舎利殿(金閣)

一層目は、蔀なども用いた寝殿造の要素のある住宅風です。これは人の世界が一番下、ということを暗示しています。二層目は、和様の仏殿風です。和様の形式ということは、密教を表していると考えられます。三層目は、禅宗様の要素を用いた仏堂です。当時将軍が庇護していたのが禅宗なので、各層の順番は社会階層を表している、という説が有力となっています。

観音殿(銀閣)

二層からなる観音殿も、並び順は金閣と同様の意味で考えられます。一層目は住宅風、二層目は禅宗様仏殿風です。

書院造

東求堂同仁斎

この時代頃から、座敷構えの床・棚・書院・帳台構えが社会的なステータスとなります。また建物の形式だけでなく、そこに何を置くかも大事になっていきます。花瓶・唐物・絵画・掛け軸など、飾り付けの要素が加わったのです。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月24日

西洋絵画−ロマン主義

舞台 フランス 革命期から王政復古期にかけてのフランス。新古典主義が絵画の主導権を握っていた一方で、その「静的で厳粛な様式」は、人の心を真に動かす力に欠けていました。そんな中、絵画に再び「動き」を取り戻そうという流れが形成されます。 背景 ヨーロッパ各国の独立意識 「フランス革命」・「ナポレオンの侵略」という二つの事件をきっかけに、各国は「自我」に目覚めます。 古代ローマという西欧各国における「共通の祖先」から、「自国の歴史」・「風土」へと関心が移ったのです。 プロパガンダとしての絵画 ナポレオンの第一帝 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore

2025年4月24日

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore

2025年4月24日

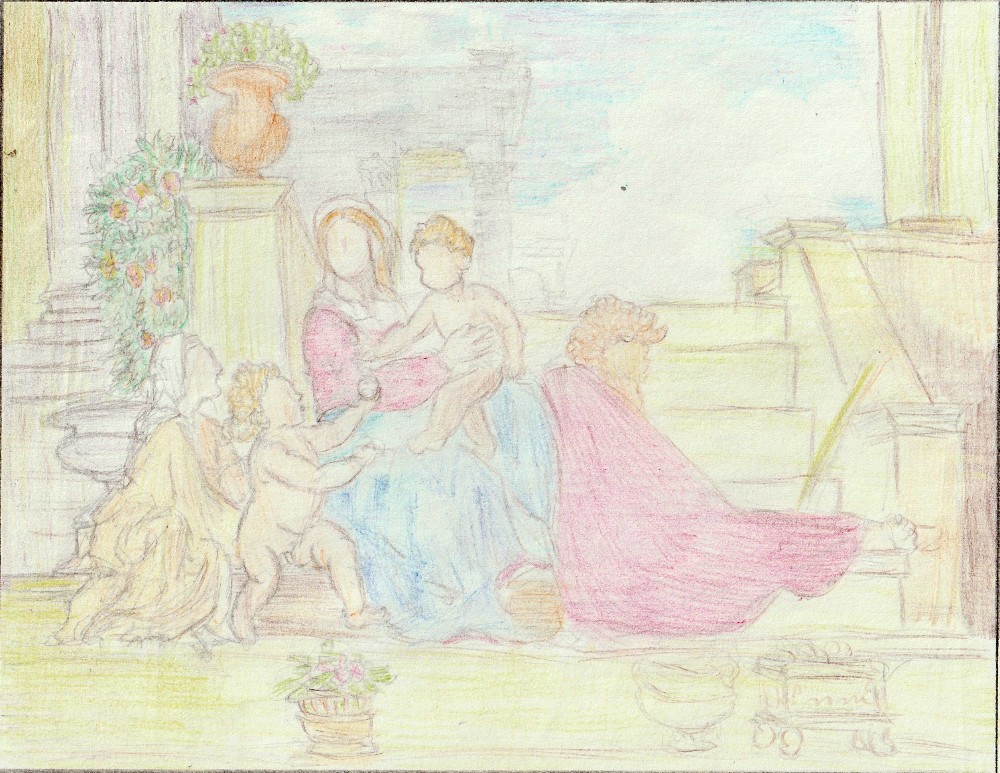

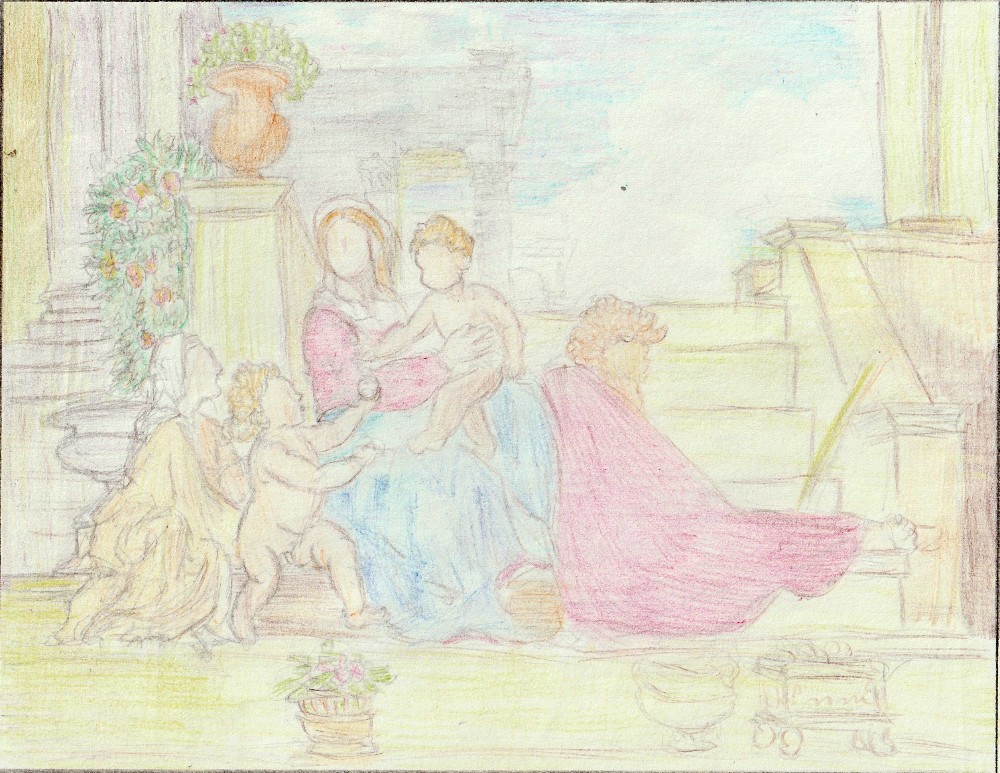

西洋絵画−フランス・バロック

舞台 フランス 太陽王ルイ14世が主権権を握る「絶対王政期」のフランスもまた、芸術の舞台となりました。自国の土壌で独自の様式を形成して行きます。 背景 フランスへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてフランスにも広がりました。 伝統を守るフランス しかしフランスでのバロックは、主に前時代様式の否定として展開されて来た各地のバロックと異なり、「古典主義」的な傾向を保ちます。 それというのも、古典尊重のルイ王朝は「古代ローマを美術の範」としたからです。 王立アカデミーの設立 また、王立アカデミーの存在に ...

ReadMore

2025年4月24日

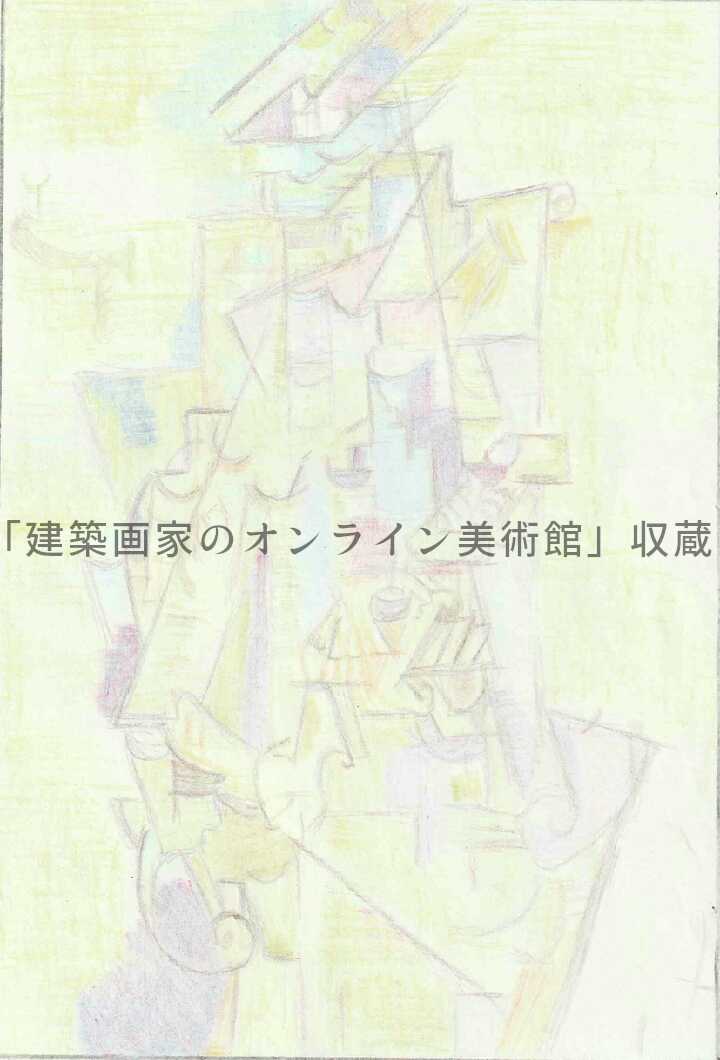

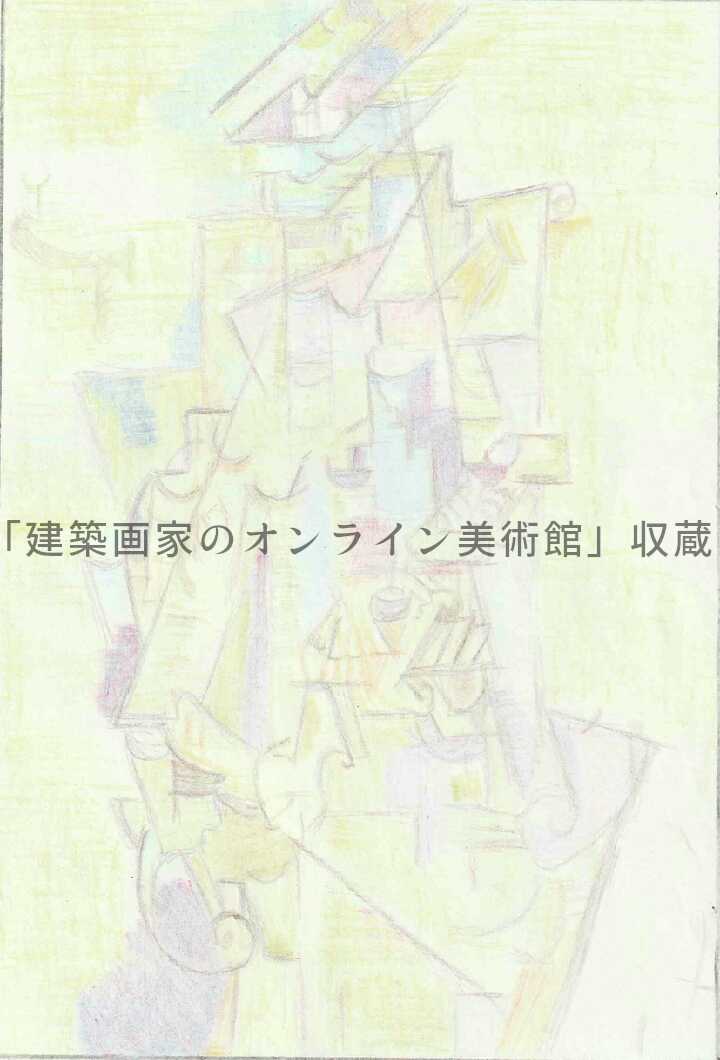

西洋絵画−立体派〈キュビズム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、「形態」と「構成」の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 感覚派から知性派へ 野獣 ...

ReadMore