2025年4月24日

西洋建築-マニエリスム

時代背景 ローマの没落 1527年、ローマ劫掠が勃発。教皇クレメンス7世と対立していたスペイン皇帝カール5世は、ランツクネヒト*を雇って、ローマを占領・略奪させました。そして激しい略奪・虐殺にあったローマでは、多くの市民が命を失い、教皇クレメンス7世も逃亡を余儀なくされました。かくしてローマは政治的・経済的に弱体化し、周辺の大国から支配されるようになって行くのです。 ランツクネヒト:15世紀から16世紀にかけて、主にドイツ圏で編成された傭兵部隊の一種。戦術に長けており、近代戦術の先駆けとも称されました。 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-ドイツ表現主義

背景 第一次世界大戦 1914年6月28日、オーストリア皇太子夫妻がセルビアの首都ベオグラードで暗殺されるという事件が起こります。これをきっかけに、オーストリア=ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告しました。そしてオーストリア=ハンガリー帝国の後ろ盾となっていたドイツも、この戦争へ参加することになります。 当初のドイツは、急速に発展し、経済的・軍事的な力を蓄えていたため、早期に勝利すると楽観的に考えられていました。しかし戦争の泥沼化によって戦況は逆転し、最終的には敗戦という結果を迎えます。 敗戦後のドイツ ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-イタリア・ルネサンス

前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...

ReadMore

2025年4月24日

日本建築-外国人居留地

時代背景 日米和親条約 1853年、日本とアメリカとの間で「日米和親条約」が結ばれると、日本近海への西洋船の来訪が増加しました。しかしこの条約にはアメリカ有利の条項*が盛り込まれていたため、日本側の不満は高まって行きます。 アメリカの船が日本の港に寄港する際、日本の法律や手続きを拒否することができました。また、アメリカ船の乗組員が日本人に対して犯罪行為を行った場合でも、アメリカの法律が適用されるという条項が盛り込まれていました。 これに対して、幕府は自国の主権を守るために「異国船打払令」を出しました。この ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋建築-ゴシック

背景 中央集権の基盤が整い始める 当時のヨーロッパは、多くの小国家や地方政府が存在し、権力の分散化が進んでいました。そんな中、国王たちは中央集権化政策を進め、自らの権力を強化し、統治の効率化を図ります。王権の強化、法律の統一、行政機構の整備、課税制度の整備などが行われました。かくして、地方領主の手中にあった統治が国王の下に回収されます。 中央集権化政策:政治的な権限や権力が中央政府に集中すること。 特に勢いがあったのは、ルイ7世です。各地の貴族や教会が持っていた法的な特権を制限することで、自身の王権強化に ...

ReadMore

前の様式

時代背景

大名と張り合う寺院勢力

この時代の有力寺社(東大寺・興福寺・延暦寺など)は、荘園による寺社領の保持・僧兵による武装化によって、絶大な影響力・軍事力を誇っていました。寺社は戦国大名に比肩する一大勢力だったのです。

外来文化による破壊

そんな中、キリスト教の布教や交易のため、ヨーロッパ諸国から日本への来訪が増加します。これによって、多くの文化が持ち込まれました。フランシスコ・ザビエルなどがその例で、新文化の影響を受けた日本人にとっては、既存の世界観や価値観が打ち壊されることになりました。

芽生える火種

幕府による禁教政策*のかいもあって、こうした南蛮文化到来による直接的な影響は少なかったものの、既存権力への懐疑は避けられませんでした。

キリスト教やその他の異教を禁止し、弾圧する政策。徳川家康は、キリスト教宣教師の入国を禁止し、日本人キリスト教徒の弾圧をしました。その後、「鎖国令」の発布によって日本人の海外渡航を禁止、キリスト教の伝来を防止しました。

時代は前後しますが、それをもっとも象徴する事件は、信長による「延暦寺焼き討ち」です。延暦寺と織田信長との衝突から始まったこの焼き討ちは、建物自体にも壊滅的な打撃を与えましたが、それ以上に精神的な面で大きな影響を与えました。これまで、たとえ権力者であっても下せなかった神仏に対する破壊行為・弾圧は、人々の寺社に対する畏怖を一変させたのです。

城の興盛

その後、荘園を奪われるなどして寺院が疲弊していくと、建築文化の中心も寺社建築から城建築へ変わっていくのでした。

特徴

城は自らの住居や集落を守るための防御施設であったため、地の利が得られる山が好まれました。そこに居館を構え、土塁や堀を幾重にも巡らせて、戦いに備えたのです。

しかし、戦国時代の平定にめどが付き始めると、軍事面に特化した城館から、政治支配のための城へと移行していきます。権威の象徴や、政治の拠点としての役割を担うようになったのです。

造形

城は本来、軍事目的の施設であるため、防御性に優れた場所や構造をとるのが普通でした。しかし戦国時代以降、防御性だけでなく、政治・経済の象徴や、機能を示すための機能が重視されるようになります。その典型は、天守です。天守の代表的な様式は、望楼型と層塔型の二つです。

望楼型

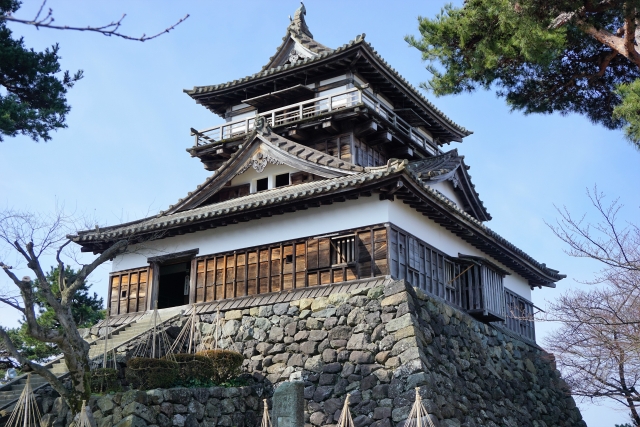

松本城天守閣

一重目の存在感が強く、上方に行くにつれて大きくすぼまる輪郭線を持ちます。そのため、逓減率が大きくなるのが特徴です。

丸岡城天守閣

御殿の上の物見台から周囲を見渡すための建築であったと予測されるので、望楼型と命名されました。

「見る」から「見られる」建築へ

城の軍事的機能が低下してくると、天守も荘厳性の富んだものへと変化していきました。支配者の威光を領民に知らしめ、周囲の大名に権威を誇示する役割を担っていくことになるのです。

層塔型

姫路城

大天守以外に、三つの小天守を持つ、独特な形式です。多彩な屋根を用いた構成や白壁が、荘厳性を演出しています。最上層には縁や高欄がないため、逓減率も小さくなりました。

弘前城天守閣

このように、物見台としての機能を失った形式は、層塔型と命名されました。層塔型の役割は、外部を見ることではなく、外部から見られることへと移行したのです。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2025年4月24日

西洋絵画−フランス・ロココ

舞台 フランス 絵画史の中でも、特にロココは時代区分の難しい様式です。そもそもロココとバロックの区分を認めない説もあります。そのため当ブログでは、ロココの特徴が最も顕著に現れている、フランスで展開されたロココのみを取り扱います。 背景 絶対王政に陰りが見え始める 「太陽王ルイ14世」は、神から与えられた王権の行使者としての役割を演じることの出来た「最後の王」でした。 それというのも、1715年に彼が他界すると、その絶対王政にも陰りが見え始め、「貴族等の側近勢力が台頭」して来たからです。 太陽王からの開放 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−北方ルネサンス

舞台 アルプス以北 イタリアでルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、アルプス以北の国々でも独自の流れが形成されていました。イタリア・ルネサンスと区別して、北方ルネサンスと呼ばれます。 背景 市民階級の台頭 15世紀のフランドル地方では、「毛織物工業」と「国際貿易の振興」に伴って「市民階級」が台頭して来ました。 ありのままを描く それに呼応するように、「風景画」や「風俗画」なども受け入れられるようになります。 イタリア・ルネサンスでは「古典美」を理想の範としたのに対し、北方ルネサンスは自然や人間の姿を「 ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−ロマン主義

舞台 フランス 革命期から王政復古期にかけてのフランス。新古典主義が絵画の主導権を握っていた一方で、その「静的で厳粛な様式」は、人の心を真に動かす力に欠けていました。そんな中、絵画に再び「動き」を取り戻そうという流れが形成されます。 背景 ヨーロッパ各国の独立意識 「フランス革命」・「ナポレオンの侵略」という二つの事件をきっかけに、各国は「自我」に目覚めます。 古代ローマという西欧各国における「共通の祖先」から、「自国の歴史」・「風土」へと関心が移ったのです。 プロパガンダとしての絵画 ナポレオンの第一帝 ...

ReadMore

2025年4月24日

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore

2025年4月24日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore