この絵が収録されている画集

今回の作品は、「読書=思索共同」です。要するに、私なりの読書論です。

誤読上等

私は基本的に、本を読んだ後に、読書感想をブログに載せるのですが、そしたら、コメント欄に「その解釈は間違っている・その読み方は間違っている」というコメントが、まだ届いたことはないんですけど、いつか届きそうな気がしています。ただ、だからといって、不安になる気持ちは全くありません。指摘されたら「まあ、指摘されたなぁ」ぐらいで終わると思います。

”自分”がどうするか

それというのも、そもそもその本を完璧に理解して読むということは不可能だと思いますし、本を書いている人だって人間ですから、必ずしも読者に伝わるように書けているとは限りません。むしろ、自分が何を思ったか、それをきっかけに、自分がどう行動するか、ということの方が大事だと思います。

悪意のある解釈はダメ

もちろん、作者が言ってないことを、「この人はこう言ってます」みたいに言っちゃうと、それは嘘になるから駄目ですよ。あるいは作者への誤解を生むような間違い方をしたり、意図的に誤解を生むような説明をしたりっていうのは良くないんですけど、でも、自分なりの解釈の仕方であったり、今の自分の現状に照らし合わせて考えた結果、自分の意見として書くなら、それは別にいいんじゃないかなと思います。むしろ、そうやってこそ、新しいものが生み出されていくのではないでしょうか。

本の言いなりになっては駄目

そもそも、正確に読まないといけない、なんて縛りがあると、「本を読もう」という気持ちも失せますし、何より、ただ書いてある通りに忠実に読むだけだと、それはその本の言いなりになっているだけです。「この本にこう書いてあったから、自分はこういう行動をしました」、こんな態度だと、仮にその本が自分に利益を与えてくれる内容なら問題ないのですが、逆にその本が自分に悪影響を与える内容だったら、むしろ逆効果になっちゃいます。思想が偏ってしまったり、今の自分の境遇にはそぐわない行動をしてしまったり、自分の条件には当てはまらない努力をしてしまったり。

読書はあくまで補助

そうならないためにも、その本に書いてあることを、ただ受けとるのじゃなくて、その本を越えていかなければなりません。読書はあくまでも、自分を助けてくれる仲間であって、答えではないのです。これが私の読書論です。

元ネタはご本尊

さて、それを踏まえた上で、この絵の解説に入ろうと思います。正直、パッと見た感じでは、何を描いてるのかよく分からないですよね。ですので、元ネタを紹介します。

この絵は、仏壇にある掛け軸、正確にはご本尊、になぞられています。

要するに、これが私の師匠なわけですね。この絵は私が師匠を敬う気持ちを表しているのです。先ほどの話の続きでいうと、私が本を読む時に、その本に対して抱いている感情です。「これから勉強させて頂きます。でも、あなたの言いなりになるわけではありませんよ。あなたを越えることで、本当の意味で自分のものにしていきます。」これが私にとっての読書なわけです。

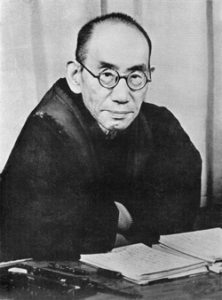

私の心の師匠

ちなみに、私にとっての師匠を一人挙げさせて頂くと、私のチャンネルにもしばしば出てくる、西田幾多郎さんです。タイトルの「思索共同」というのも、ある意味では、西田さんを象徴する言葉です。

思索共同

思索の共同ですから、1人で部屋にこもって考えるなんてことはありません。みんなで共有しあう。読書も同じですよね。様々な人が、自分の考えを本に書いて、「皆さん、私の考えたことを聞いて下さい」と世にだす。私たちは、その本を読むことで、様々な人の意見に触れていく。かくして、自分の考えを深めていくわけです。これが思索です。だから「読書=思索共同」なのです。

最後は自分

そして、共同という以上は、ただ単に周りの意見に流される のではなくて、自分もしっかりそこに参加しなければいけない。自分とみんなで力を合わせるから、共同です。そのためには、多様な意見に触れながらも、最終的にはそれらを越えていく、という志しが必要です。越えないことには、ただ相手の言いなりになってるだけですから。ここに、思索の結晶があります。