誤解される他力本願

他力本願って聞くと、なんとなく他人の力、他人任せ、ってイメージしていませんか?あの人はいつも他力本願だ!私は他力本願だから、自分では何もしない。こんなイメージで捉えられがちです。でも、他力本願というのは、本来仏教で生まれた言葉ですから、そもそも自分と他人みたいに、分けて考えること自体が、あやまりであるといえます。ここからここまでは自分で、ここからはあなた、みたいな分別をするから、「他力本願=他人任せ」みたいな解釈になっちゃうんです。

自分一人では生きていけない

他力というのは、ここからここまでが自分の力で、ここからはあなたの力、という風に区別することの出来ない状態のこと。自分一人の力と思っていたけど、実は色んな人に支えられていた、単純に誰か一人の力とはいいきれない、色んな人の力が組合わさっている。要するに、自分だけの力じゃないんだよ、これが他力本願なのです。

例

たとえば、難関高校・難関大学を受験して、見事合格した!これはもちろん、受験した本人が努力した結果でもありますし、同時に受験を支えてくれた家族、ご飯を作ってくれたり、必要なお金を用意してくれたり、あるいは余計なお節介かも知れませんが、「勉強しなさい」という声がけなども、力添えとしてあったはずです。他にも、自分に勉強を教えてくれた先生たちの力も欠かせません。つまり、他力が働いていたわけです。

ただし、周りの力だけかというと、そんなわけはありませんよね。どれだけ周りの力が揃っていても、最終的には、本人の頑張りなしでは合格なんて出来ません。自分も頑張ったし、周りも支えてくれた、これらをひっくるめて「他力」というわけです。

あと、今の時代にこんな例えを出すのはリスキーなんですけど、専業主婦というのも分かりやすい例です。俺が外で働いて喰わしてやってる、なんていっても、自分が思う存分外で働けるのは、家事をして生活を支えてくれる主婦の力添えがあってのこと。決して「俺だけ」の力ではありません。ここで、「俺が」なんていっちゃうから喧嘩になっちゃうんですね。「私たち頑張ってる」これでいいんです。

まとめ

ここまでの話をまとめると、他力本願は、自分では何もしない、とか、他人に任せよう、みたいな消極的な態度ではありません。ちゃんと、自分で頑張って下さい。でも、自分だけの力とおごってはいけません。自分が頑張るから周りも応援してくれて、周りが応援してくれたから、自分も頑張れた、このお互いの力が他力本願なのです。

元ネタは仏像

さて、タイトルの意味が分かったところで、絵の解説に入ろうと思います。まず、この絵の元ネタは、仏像です。お寺に行けば必ずありますよね。この仏像っていうのは、実は宗派によって違うって知ってましたか?たとえば、立っている仏像もあれば、座っている仏像もあります。これは、各宗派の考え方の違いから生じます。たとえば、座ってどっしり構えていると、こちらにおいでって呼んでいるようにも見えますし、立っていると、逆に私たちのところに来ようとしているかな?という風にも見えます。このような仏像の姿には、各宗派の教義が反映されているのです。

そして今回のテーマは、他力本願ですから、浄土真宗の仏像をイメージしています。浄土真宗の教義を簡単に説明しておくと、「阿弥陀様が私たちを救って下さる」というもの。自分の力で解決しよう、というのではなくて、自分の力ではどうにもならないから、助けて下さい、という感じです。

ただ、先ほど他力本願でも話したように、これは自分では何もしない、ということではありませんよ。何もしなくても、阿弥陀様が勝手に助けて下さる、この解釈も間違いとはいえないんですけど、誤解を生んじゃいますので、復習がてら、少し捕捉しておきます。そもそも、「助ける」という行為には、「助ける力」と「助けられる力」の両方がないと成立しません。たとえば、みんなお腹いっぱいのところにアンパンマンが現れても仕方がないですよね。誰も助けを求めていないから、アンパンマンも助けようがない。名探偵コナンが事件を解決しようとしても、そもそも事件がおきなければ、解決も何もありません。同じように、阿弥陀様の「助ける力」だけでは、誰も助けることができず、「助けを求める私の力」が必要になるというわけです。

これ以上話すと、頭がこんがらがって来そうですね。要するに、大事なことは、他力という漢字にとらわれて、自分のことを「他」から排除してはいけないということ。自分と他人じゃなくて、自分と他人をひっくるめて「他」です。

話しを戻しましょう。阿弥陀様は私たちを助けようとしているのですから、当然、座っていては、助けに行けません。よっこらしょっ、って立ち上がってる間に、手おくれになるかも知れませんから。阿弥陀様は、助けを求める声が聞こえたら、すぐに駆けつけられるように、立っておられるのです。

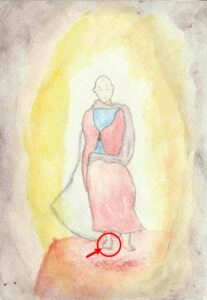

こだわり部分

そして注目ポイントは右足の親指です。皆様も見る機会があったら、ぜひ確認して頂きたいんですけど、少し親指を立たせています。

これも浄土真宗の教義を反映していて、阿弥陀様は、助けを求められないと、助けにはいけません。先ほどお話ししたように、助けに行く、という行為は、助けを求める人がいてこそ成り立つからです。あの人がこれから苦しむことになるからといって、まだ苦しんでいない人を先回りして助ける、なんてことは出来ないわけです。だから、阿弥陀様の、助けに行きたいけど、その人が助けを求めてくれないから、助けに行けない、このもどかしさを、この親指で表しているんです。要するに、手を伸ばしたいけど、それを我慢している、でも我慢仕切れずに、親指だけ動いちゃった、そんなシーンなんです。お茶目なところもあるんですね。